今回は

「神社とお寺の違い」

シリーズ第5弾。

五重塔

(厳島神社、広島)

神社とお寺は完全に切り離されたものじゃない

からなんだ。

さて、今回はそんな神社とお寺の複雑な関係を見ていくよ。

.jpg)

目次

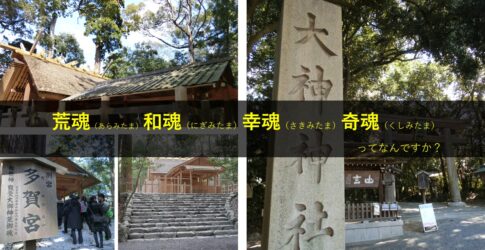

神仏習合(しんぶつ しゅうごう)って何ですか

神仏習合

という。

.jpg)

.jpg)

神道(神祇信仰)とは

神宮

(三重)

出雲大社

(島根)

大神神社

(奈良)

あるときは山や岩などの自然物をご神体と見なすこともあったというのは見てきたとおりだね。

.jpg)

その特質は

第一に日本の神々は「八百万神(やおよろずのかみ)」といわれるように典型的な多神教であること、

第二にその信仰は超自然の力を借りて目的や願望を達成しようとする、いわゆる呪術的性格を基底としていること、

第三に呪術の根幹をなす祈祷は現世祈願的であること、

の三つに要約できる。

逵日出典 (2007)

『八幡神と神仏習合』

(講談社現代新書)

さまざまな神々を受け入れると同時に、その神々に願い事をする土壌が日本文化にはあった、

ということ。

さて、次に仏教伝来を見ていくよ。

.jpg)

仏教伝来と神仏習合

飛鳥寺

(奈良)

飛鳥寺は日本最初の寺院とも言われているね。

.jpg)

キリスト教がローマ帝国へ伝来すると、

元々信仰されていたギリシャ・ローマ神話は一時忘れられてしまった。

だけど、日本では神道と仏教は溶け合っていく。

.jpg)

……つまり、仏教を呪術的・現世祈願的なものとして受け入れたことにより、

神も仏も本質的に大きな相違がなく、

神祇信仰と同一の土壌の上に信仰された。

要するに、きわめて日本的な形で受容したのである。

逵日出典 (2007)

『八幡神と神仏習合』

(講談社現代新書)

.jpg)

五重塔

(東照宮、栃木)

「六郷満山(ろくごうまんざん)」

と言って、

山岳寺院と神社がまじりあい、多数の石仏美術を生む独特な文化が生まれたんだ。

.jpg)

国東半島の六郷満山について知りたい人はこちらをチェックしてくれ~

廃仏毀釈

明治時代の「神仏分離令」

で人為的にばらばらとなってしまう。

.jpg)

神道を軸にして国民の意識を統一しようとした。

そのためには、不純物である仏教を取り払う必要があったんだ。

このときに「廃仏毀釈(はいぶつ きしゃく)」といって、

仏像や仏画、経典や建築物がたくさん打ち壊されたんだ。

.jpg)

五重塔

(興福寺、奈良)

.jpg)

神と仏が出会うと……?

本地垂迹(ほんじ すいじゃく)と権現さまの誕生

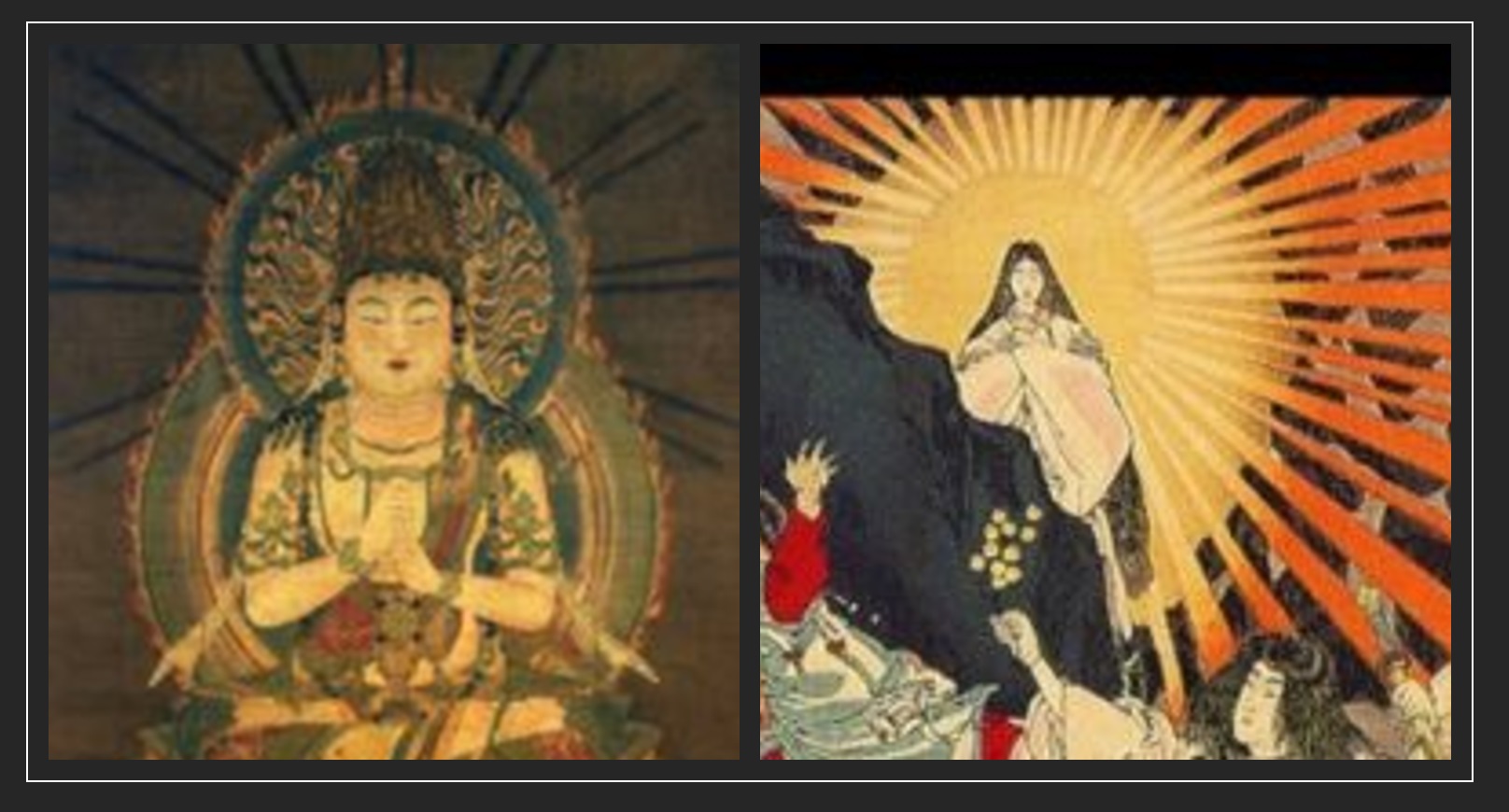

『僧形八幡神像』

(鶴岡八幡宮、神奈川)

「本地垂迹」

という有力な考え方が生まれる。

日本の八百万の神々は、

実は様々な仏の化身の姿、

すなわち「権現(ごんげん)」

であると考えるようになったんだ。

ちなみに「権」は「臨時の、仮の」という意味だから、「仮の姿で現れた」ぐらいの意味だね。

.jpg)

ヒンドゥー教の神さまたちだって、仏教に多数取り入れられている。

たとえば、戦いの神はインドラは帝釈天、シヴァ神は大黒天という具合にね

.jpg)

仏教とヒンドゥー教の関係をもっと知りたい人はこちらの記事をチェックしてくれ~

.jpg)

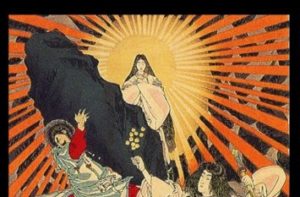

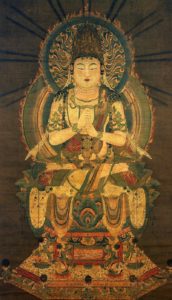

- 天照大御神(アマテラスオオミカミ)=大日如来

- 八幡神=阿弥陀如来

- 市杵島比売命(イチキシマヒメノミコト、宗像大社や厳島神社の神)=弁財天

- 素盞鳴(スサノオノミコト)=薬師如来

- 大国主神(オオクニヌシノカミ)=大黒天

- 東照大権現(徳川家康)=薬師如来

天照大神

(春斎年昌 『岩戸神楽之起顕』より)

大日如来坐像

(根津美術館、東京)

うーん、たしかにぴかぴか光っていますが、信じられない気が……

.jpg)

まとめ

- 日本古来の神さまと仏教の仏さまは次第に混ざり合うようになった(神仏習合)

- やがて、日本の神々は仏の化身であると考えられた(本地垂迹)

- 明治時代、神道と仏教は離れ離れとなった(神仏分離令)

関連記事

のシリーズをまとめてます。みんな、チェックしてくれ~。

参考文献

- 逵日出典 (2007)『八幡神と神仏習合』(講談社現代新書)

|

価格:935円 |