今回はなんでも

ヘンな絵ばっかり描いている日本美術の画家

についてのお話だと聞いています。

テーマは『奇想の画家』だ。

.jpg)

「奇想の画家」ってなんですか?

江戸時代におけるアウトサイダー・アーティスト

のことだ。

.jpg)

.jpg)

狩野永徳

『唐獅子図屏風』

(三の丸尚蔵館、東京)

室町時代や桃山時代から続く

『狩野派』『土佐派』

と言われる伝統的な画家たちがいた。

「本流」の人たちだね。

.jpg)

円山応挙

『孔雀牡丹図』

(相国寺、京都)

琳派、

円山派、

などといわれる新興の流派もいた。

.jpg)

なんだか日本の昔の絵画のイメージと違って、写実的ですね。

さて、こんな具合にいくつかの流派があったわけなんだけど、

そこにジャンル分けできない画家がいるんじゃないというのが指摘される。

それが奇想の画家。

.jpg)

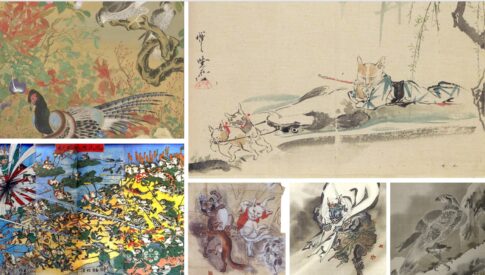

伊藤若冲

『旭日鳳凰図(きょくじつほうおうず)』

(三の丸尚蔵館、東京)

アバンギャルドな画家たちが取りあげられた。

.jpg)

- 岩佐又兵衛(いわさ またべえ)

- 狩野山雪(かのう さんせつ)

- 伊藤若冲(いとう じゃくちゅう)

- 曽我蕭白(そが しょうはく)

- 長澤芦雪(ながさわ ろせつ)

- 歌川国芳(うたがわ くによし)

.jpg)

- 白隠慧鶴(はくいん えかく)

- 狩野一信(かのう かずのぶ)

- 河鍋暁斎(かわなべ きょうさい)

- 月岡芳年(つきおか よしとし)

次は桃山時代の日本画家たちを紹介していこう。

.jpg)

17世紀:桃山時代から江戸時代へ

岩佐又兵衛:まるでコミック!?

織田信長配下だった戦国武将・荒木村重(あらきむらしげ)の子ども。

.jpg)

武将の子どもなのに、

画家になったと。

一族郎党ひどい目に遭っている。

そんな中、絵画で身を立てていったわけだ。

.jpg)

岩佐又兵衛

『山中常盤物語絵巻(やまなかときわ ものがたりえまき)』

(MOA美術館、静岡)

というか、『岩佐又兵衛のキャラクター』になる。

みんな下膨れがあってね。

.jpg)

狩野山雪:正統派の中で放つ静かで激しい個性

狩野永徳の子・光信(みつのぶ)

の代になると、徳川の治世になると江戸へごっそり連れていかれる。

.jpg)

関西はどうなっちゃうんですか。

を祖とする

「京狩野(きょう かのう)」

が残った。

.jpg)

狩野山雪

『梅花遊禽図襖(ばいかゆうきんずふすま)』

(天球院、京都)

狩野山雪(かのうさんせつ)。

.jpg)

狩野派なんて、バリバリの有名どころじゃないですか、マボ。

動きは激しい、

なのに屏風の中にはきちんと納まっている。

この激しさと秩序の整合性がすばらしい。

同時代の、

江戸の狩野派を継いだ狩野探幽(たんゆう)の絵画

と比較してみよう。

.jpg)

狩野探幽

『松鷹図』

(二条城 二の丸御殿、京都)

狩野山雪

『梅花遊禽図襖(ばいかゆうきんずふすま)』

(天球院、京都)

下が京都の狩野山雪。

.jpg)

狩野山雪の、

この乱れるラインの使い手としての立ち位置が、

奇想の画家というわけですか。

まとめ

- 流派にジャンル分けできない独特の画家が「奇想の画家」!

- 岩佐又兵衛:コミックのような個性的なキャラクター

- 狩野山雪:京狩野の一人でありながら、乱れるようなラインの松を描いた

関連記事

参考資料

- 辻惟雄(1970)『奇想の系譜』(美術出版社)

- 美術検定実行委員会編(2008)『西洋・日本美術史の基本』(美術出版社)

- 山口晃(2012)『ヘンな日本美術史』(祥伝社)

- 山下裕二監修(2019)『奇想の系譜展 江戸絵画ミラクルワールド』(日本経済新聞社、NHK、NHKプロモーション)

|

価格:1,430円 |