今回は山深い奈良県の奥地を回遊しています。

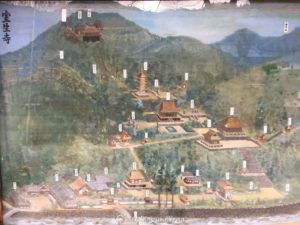

伽藍配置、

美しい五重塔、

そして麗しい菩薩像の待つ室生寺を紹介するよ。

.jpg)

目次

室生寺までのアクセス

列車とバスを乗り継いでの旅

.jpg)

.jpg)

ここから、バスに乗ればざっと15分で到着だ。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

節約マンボウちゃんも、ここは奮発してタクシーを使っちゃおうかしら。

道中に出会える磨崖仏

ほら、ちょっと車を停めてもらって、宇陀川の向こう側を見てごらん。

.jpg)

.jpg)

大分県・国東半島の記事をチェックしたい人は、こちらを見てくれ~

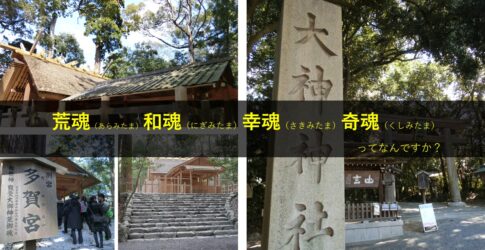

室生寺ってどんなお寺?

真言宗の「女人高野」

ご本尊は釈迦如来。

.jpg)

一方で、室生寺は女性の参詣も許されていたことから「女人高野」と呼ばれたんだ。

.jpg)

高野山が女人禁制だったため、

女性もお参りできるよう格式のある寺を弘法大師・空海が開いたと伝わっています。

実際に女人高野と呼ばれるようになったのは時代がもっと下ってからで、記録に残る最初の女人参詣は1450年、九条家、不断光院の尼僧衆によるものです。

しかしそれ以前から女性の参詣は行われていたようです。

室生寺は長く興福寺の勢力下にありましたが、

元禄年間に護持院隆光僧正と5代将軍徳川綱吉公の母、桂昌院様のご尽力で真言宗の寺となりました。

桂昌院様は寺の復興のため多額のご寄付をくださるなど心を寄せられ、

そうしたことから女人高野の名が付いたようです。

悩みを表に出すことがほとんどできなかった当時の女性にとって、ありがたい寺だったことでしょう。

そして今も、参拝者には女性が多いですね。

室生寺には表情の優しい女性的な仏像が多く、そんな仏様たちと向き合い、心安らげる時を過ごされているようです。

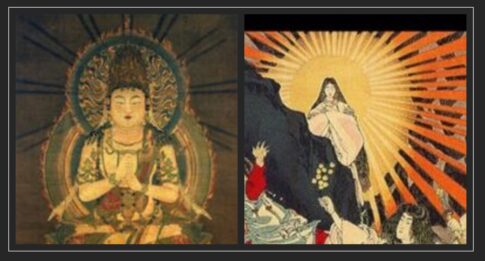

密教由来の石仏たち

.jpg)

五大明王の1人だね。

.jpg)

密教において大日如来は、宇宙の中心、仏のなかの仏と位置付けられている。

.jpg)

.jpg)

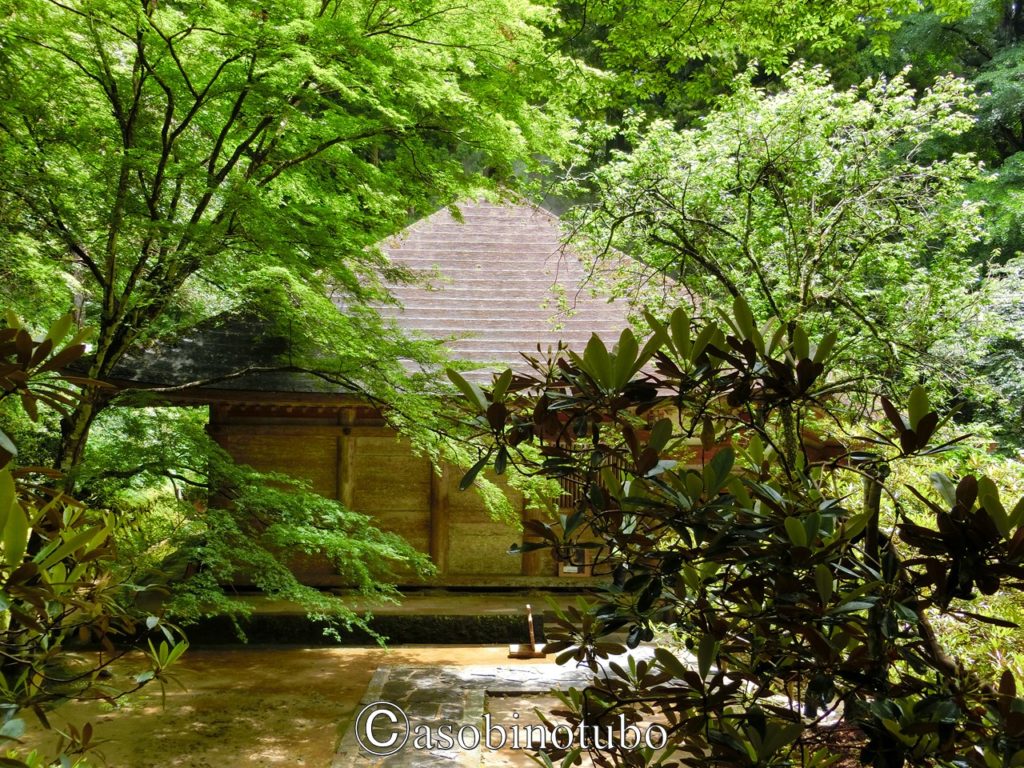

山深い境内の道

仁王門から階段へ

仁王門

まずは仁王門からスタートだ。

.jpg)

赤と青で対照的ですねえ。

.jpg)

鎧坂と呼ばれる石段を上ると、金堂が見えてくるよ。

.jpg)

金堂、弥勒堂、本堂

金堂

.jpg)

.jpg)

弥勒堂

本堂

本堂では密教の特別な儀式が行われる。

.jpg)

五重塔

五重塔

.jpg)

本堂の左手の石段を登りつめた最上部にこの五重塔は杉木立に囲まれて立っている。

石段下からは相輪部が先ず目に入り段を登るに従って上層から全容が次第に姿を現す。

屋外に立つ五重塔としては最も小さい総高16.1mの塔は奈良時代に一般的であった十六丈級の五重塔の三分の一の大きさである。

真言宗室生寺派 大本山 室生寺(2000)

『女人高野 室生寺』(飛鳥園)

奥の院

.jpg)

ここまで、のんびり歩いて1時間というところかな。

帰りは下り坂だから、あっというまに下まで着くよ。

.jpg)

五重塔の左脇を通りすぎて、一旦下り、急な石段を登り切ると奥之院があります。

弘法大師空海像を祀る御影堂(みえどう)は大師堂とも言い、

板葺き二段屋根の宝形造りで、

屋根の頂に据えられた露盤宝珠は優れた工芸品です。

各地にある大師堂の中でも最古の堂の一つです。

まとめ

- 女人禁制の高野山と比較して、室生寺は「女人高野」と言われた。

- 屋外に立つ五重塔としては最も小さい

- 山路をさらに進んだ先にある奥の院は最古の大師堂の1つ

基本情報

〒633-0421 奈良県宇陀市室生78

参考文献

- 真言宗室生寺派 大本山 室生寺編(2000)『女人高野 室生寺』(飛鳥園)

- 三好和義(2015)『室生寺』(クレヴィス)

- 薬師寺君子(2016)『写真・図解 日本の仏像 この一冊ですべてわかる!』(西東社)