こんにちは、はてはてマンボウです。

今回は「神社とお寺の違い」シリーズ第3弾。

神社とお寺の違い② はて神社とは その2:鳥居と建築様式

前の記事を見たい人はこちらをチェックしてくれ~

それじゃあ、今回からはお寺について見ていくよ。

.jpg)

梓

目次

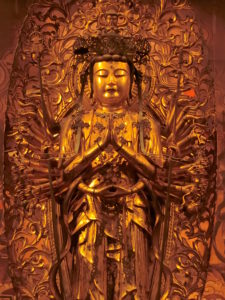

何を拝むのか

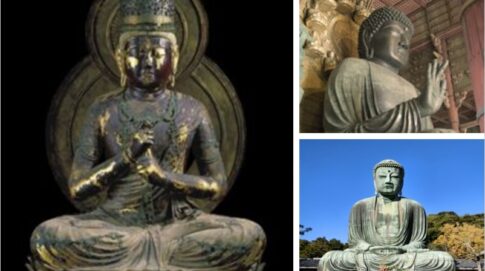

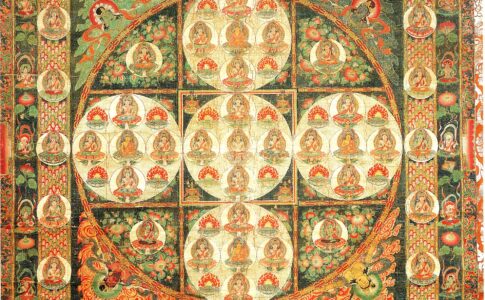

お寺で拝む対象は「仏」だ。

.jpg)

梓

「神さま」と違って、仏さまは想像つくまぼねえ。

たしか、種類もいっぱいあったような。

仏さまの種類は大きく分けて

如来

菩薩

明王

天

の4種類だ。

.jpg)

梓

釈迦如来(飛鳥寺、奈良)

千手観音像(仁和寺、京都)

降三世明王像(仁和寺、京都)

金剛力士像(東大寺、奈良)

今日からわかる仏像の見分け方

仏像の種類についてもっと知りたい人は、こちらの記事を見るまぼよ~

参拝方法

さて、お寺に着いたら、以下の流れに注意してお参りしよう。

.jpg)

梓

まずは山門を通るけど……

山門「仁王門」(長谷寺、奈良)

- 入口の総門や山門で、まずは合掌

- 入口の一段高くなっている「敷居」は踏まずにまたいで通る。

手水舎でお清め

手水舎(四天王寺、大阪)

手水舎がある場合はここで身を清めよう。基本的な作法は神社と同じ。

.jpg)

梓

- ①右手で水を汲む

- ②左手を清める

- ③右手を清める

- ④左手に水を溜める

- ⑤左手の水で口を清める

- ⑥残りの水で柄杓の柄(え)を清める

拝む

本堂(善水寺、滋賀)

本堂では、左右の手のひらを合わせて、一礼しよう。

.jpg)

梓

お寺でゴーン! お寺と言えばやっぱり釣り鐘!?

梵鐘(青蓮院門跡、京都)

お寺と言えば、やっぱり釣り鐘よねえ。

ということで、神社とお寺の違いの一つが鐘、というわけだ。

.jpg)

梓

おお、たしかに!

釣り鐘は梵鐘(ぼんしょう)とも言う。

仏事の予鈴や、朝夕の時報に加えて除夜の鐘としても有名だね。

仏事の予鈴や、朝夕の時報に加えて除夜の鐘としても有名だね。

.jpg)

梓

初詣は神社? お寺?

ところでマンボウちゃんは、初詣は神社とお寺のどちらのイメージかな?

.jpg)

梓

はて。お寺に行っている人もいるみたいですけど、マンボウちゃんは神社のイメージですかねえ。

「三社参り」という言葉もありますし。

ああ、でも、除夜の鐘はお寺だし……

ああ、わからないまぼねえ!

実は、どっちでもいい。

そもそも、初詣自体が、明治時代以降に生まれた最近の風習なんだ。

そもそも、初詣自体が、明治時代以降に生まれた最近の風習なんだ。

.jpg)

梓

はて、そうなんですか!

実は、結論を先取りして言えば、「初詣」は鉄道の誕生と深くかかわりながら明治中期に成立したもので、意外にも新しい行事なのである。

この新しい行事が定着してしばらくたって、後を追うように明治末期以降に俳句の世界に「初詣」という季語が登場したわけで、古句のなかに「初詣」という言葉が見つからないのもそのためなのである。

平山昇(2012)『鉄道が変えた社寺参詣 – 初詣は鉄道とともに生まれ育った』 (交通新聞社新書)

つい最近にできた風習だったんですねえ。

御朱印は神社と寺で分ける? 分けない?

そういえば、御朱印を集めている人もいますけど、神社と寺で御朱印帳は分けた方がいいマボか?

それは人の好みかな。

神社と寺がいまのようにはっきりと分かれたのは明治以降の話。

昔は、神さまと仏さまは同じような存在として考えられていたんだ。

この神と仏を一緒と考える「神仏習合」の話は、このシリーズの最後に紹介するよ。

神社と寺がいまのようにはっきりと分かれたのは明治以降の話。

昔は、神さまと仏さまは同じような存在として考えられていたんだ。

この神と仏を一緒と考える「神仏習合」の話は、このシリーズの最後に紹介するよ。

.jpg)

梓

「神社とお寺で「御朱印帳」は分ける?分けない?一緒だと断られる?」(初心者の為の御朱印ガイド)

御朱印にまつわるあれこれは、こちらのブログが詳しかったのでご紹介させてもらいますマボ~

御朱印にまつわるあれこれは、こちらのブログが詳しかったのでご紹介させてもらいますマボ~

まとめ

- お寺では、「如来」「菩薩」「明王」「天」といった仏を拝む

- 総門、山門をくぐるときは合掌してから

- 手水舎でのお清めは神社と一緒

- お寺といえば釣り鐘!

- 初詣の起源は明治時代、神社に行ってもお寺に行ってもOK!

関連記事

「神社とお寺の違い」

のシリーズをまとめてます。みんな、チェックしてくれ~。

参考文献

- エイ出版社編(2012)『お寺の基本』(エイ出版社)

- 平山昇(2012)『鉄道が変えた社寺参詣 – 初詣は鉄道とともに生まれ育った』 (交通新聞社新書)