今回は……はて、フェルメールと徒然草?

どういう組合せマボか。

審美眼の大切さについて考えていくよ。

.jpg)

目次

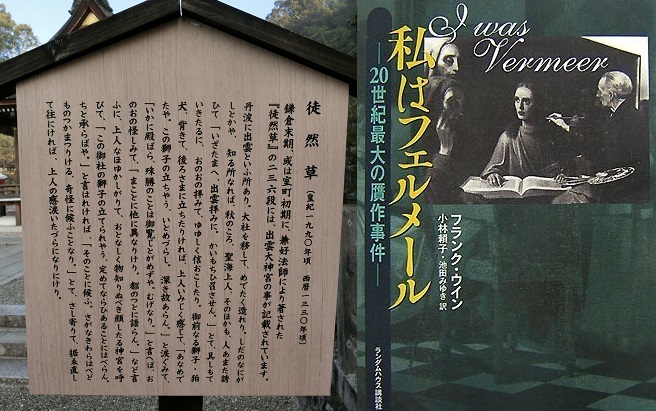

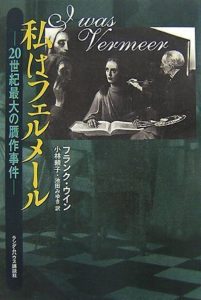

私はフェルメール―20世紀最大の贋作事件―

歴史上最も有名な贋作者の一人

.jpg)

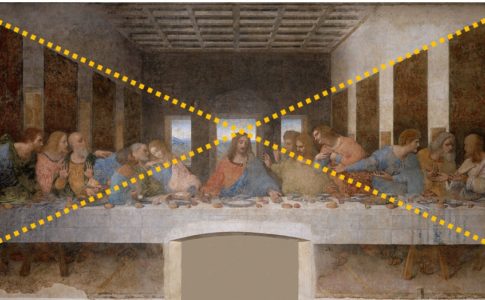

なんだか見覚えがあるタッチのような気がしていたマボ

.jpg)

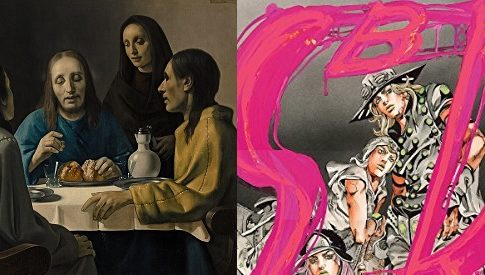

ハン・ファン・メーヘレン

という画家がフェルメールの名を騙って描いた、まったくの贋作だ。

.jpg)

ハン・ファン・メーヘレン『エマオの食事』

(ボイマンス美術館、ロッテルダム)

フランク・ウインの『私はフェルメール』という本はファン・メーヘレンについてその半生を丁寧に追っている。

.jpg)

贋作は価値を減ずるのか

フランク・ウイン 小林賴子・池田みゆき訳(2007)

『私はフェルメール――20世紀最大の贋作事件――』

(ランダムハウス講談社)

この本の中では、贋作だと気づかずに作品を購入したり観賞したりすることについて、

その意味を考えさせられる文章がしばしば並ぶ。

.jpg)

〇「……出来がよければ話は別です。

はっきり言って、人は、作品の出来に惹かれて金を出すわけではなく、

その画家の名前が目当てで絵を購入するわけでしょう。ウォーホルの名を壁に掛けるために作品を買う。

中世にあちこちで売りさばかれた聖遺物と同じですよ。キリストが架かったとされる本物の十字架の木片をすべてかき集めると、

何隻もの軍艦が造れてしまうというじゃないですか」

〇「被害者が名乗り出ないため、

検察側はほとんどの贋作容疑の起訴を断念せざるを得なくなりましたが、

そのニュースを知らせてくれたのも彼らの一人で、言ったものです、『君は顧客を満足させただけなのにねえ』と」

フランク・ウイン 小林賴子・池田みゆき訳(2007)

『私はフェルメール―20世紀最大の贋作事件―』

(ランダムハウス講談社)

.jpg)

『エマオの食事』は美しくなくなったのかな?

だとしたら、マンボウちゃんはいったい何を「見ていた」のだろうか。

.jpg)

それとも「名前」や「評判」といった別の価値を見ているのだろうか。

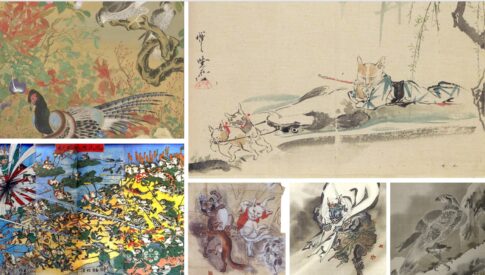

フェルメールの贋作をめぐる議論を踏まえ、

ここで『徒然草』の一節を取り上げてみたい。。

.jpg)

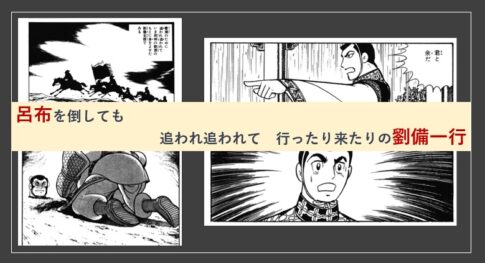

徒然草 二三六段 「丹波に出雲といふ所あり」

出雲大神宮と狛犬の物語

出雲大神宮の記事を見たい人はこちらをチェックしてくれ~

.jpg)

鎌倉末期、或は室町初期に、兼好法師により著された『徒然草』の236段には、出雲大神宮の事が記載されています。

本殿の前にある獅子・狛犬が反対を向いて、後ろ向きに立っていたので、上人はただならず感じ、

「なんと素晴らしい。

この獅子・狛犬の立ちようは、大変不思議だ!

この立派な神社の事だから、きっと深い意味でもあるのだろう。」と涙ぐんで、

「どうです、皆さん。

他に類を見ない素晴らしいものとは御覧にならないのですか。

それが分からないとは仕方ない人達ですな。」と言ったので、皆、珍しいものだと思って、

「本当に他と異なり素晴らしいなぁ。

都の土産話にでも語りましょう。」などと言う内、

上人はやはり理由を知りたがって、

分別のある、何でも知っている様な顔をした神官を呼んで、「この神社の獅子・狛犬の立てられている様子は、きっと例のある事なのでしょう。

ちょっとゆかりをお伺いしたいのですが。」と言われたので、神官は、

「その事ですか。

これはいたずら者の子供がした事です。

けしからぬ事です。」などと言って、獅子・狛犬に寄り、元のように向き合って据え直して去ったので、

上人の涙は意味のないものになってしまった事だ。

贋作と知らずに感動し、贋作と知ったとたんに怒りだしてしまうのと、

なんだか似ている話だとは思わない?

.jpg)

「いたずら者の子どもの仕業だ」というのは実は

「何でも知っている様な顔をした神官」のついた嘘で、

実は本当に神様が狛犬を動かしたというのを神官だけが知っていたとしたら?

他人には教えたくなくて、つい嘘をついているんだとしたら?

.jpg)

さて、ここで重要なのが「審美眼」という考えになる。

続きは、次の記事で……。

.jpg)

まとめ

- 人は、作品の出来に惹かれて金を出すわけではなく、その画家の名前が目当てで絵を購入することもある

- 徒然草では、位置が異なる狛犬に神秘性を感じたはずの上人が、神官の一言でその感動の涙を台無しにされるシーンが

- 人間の「感動」は、レプリカという存在や他人の解説で左右されるべきものなのだろうか?

参考資料

-

フランク・ウイン 小林賴子・池田みゆき訳(2007)『私はフェルメール―20世紀最大の贋作事件―』 (ランダムハウス講談社)