前回の記事では、ロンドンのナショナル・ギャラリーの概要について、見てきました。

前の記事をチェックしたい人は、こちらを見てくれ~

ナショナル・ギャラリーは時代ごとに4つのエリアで区切られている。

まずは最も古い時代の「セインズベリー館」からだ。

.jpg)

目次

セインズベリー館╿1250-1500年の絵画

西洋で近代的な技法が覚醒した時代の絵画だね。

.jpg)

サンドロ・ボッティチェリ

『ヴィーナスとマルス』

レオナルド・ダ・ヴィンチ

『岩窟の聖母』

.jpg)

ヤン・ファン・エイク

『アルノルフィーニ夫妻の肖像』

ヤン・ファン・エイクとこの『アルノルフィーニ夫妻の肖像』はまさに当時のフランドル地方を代表する絵画だ。『

.jpg)

西翼ギャラリー╿1500-1600年の絵画

.jpg)

ティツィアーノ

『聖十字架を崇敬するヴェンドラミン家の人々』

パオロ・ヴェロネーゼ

『アレクサンドロス大王の前のダレイオスの家族』

てかてかマンボウ。

明暗を色彩で表現した技法に特徴があるね。

.jpg)

ブロンズィーノ

『ヴィーナスとキューピッドのアレゴリー(愛の寓意)』

ルネサンス期で西洋は絵画の技法に目覚めるんだけど、

その技法が行き過ぎて、かえって構図が不自然だったり意図が不明瞭だったりするようになる。

技法(マニエラ)が尖った時代として、「マニエリスム」と呼ばれるゆえんだ。

.jpg)

北翼ギャラリー╿1600-1700年の絵画

.jpg)

アンニーバレ・カラッチ

『アッピア街道で聖ペドロに現れるキリスト(ドミネ・クオ・バディス)』

カトリックの地域では人々の信仰心へ訴えるための手段として、劇的な表現の宗教画が盛んになる。

.jpg)

天に昇ったはずのイエスと道端でばったり会ってしまい驚いた聖ペトロがこの言葉を口にした、聖書のエピソードに由来する。

.jpg)

伝説によれば、ペトロは皇帝ネロのキリスト教徒迫害の際にローマを逃れたが、

アッピア街道で十字架を背負うキリストに出会う。

「主よ、何処へ行かれるのですか」

という問いに対し、

ペトロが信者たちを見捨てたので再び十字架に掛けられに行くところだと救い主は答えた。

ペトロは引き返して殉教の死を遂げる。

中野吉郎編(2004)

『ナショナル・ギャラリー・コンパニオン・ガイド』

.jpg)

ヨハネス・フェルメール

『ヴァージナルの前に座る女』

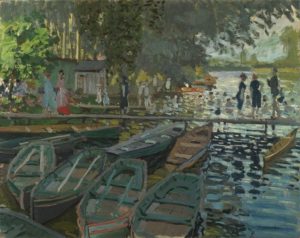

代表的な作家の1人が、クロード・ロランだね。

.jpg)

クロード・ロラン

『海港、シバの女王の船出』

東翼ギャラリー╿1700-1900年の絵画

これまでは時代を代表する絵画様式が一対一であてはまることが多かったけれど、

同時代に異なる様式の絵画が現れるようになってくる。

.jpg)

ポール・ドワロシュ

ポール・ドワロシュ

『レディ・ジェーン・グレイの処刑』

.jpg)

これみよがしの好古趣味とブルジョワ的メロドラマの疑似リアリズムを組み合わせたこれらの力作は、こんどはヴィクトリア朝中期のイギリスで、自国の歴史を描く画家たちに影響を与えることになった。ドラロシュの名声は今日ではほとんど失われたが、『レイディ・ジェイン・グレイの処刑』は当館で最も人気のある作品の1つである。中野吉郎編(2004)『ナショナル・ギャラリー・コンパニオン・ガイド』

だいたいこの辺の時代で、ナショナル・ギャラリーの所蔵する作品はおしまい。

.jpg)

まとめ

- セインズベリー館では、1250-1500年のゴシックからルネサンス初期の絵画を展示

- 西翼ギャラリーでは、1500-1600年のルネサンス盛期からマニエリスムの絵画を展示

- 北翼ギャラリーでは、1600-1700年のバロックの絵画を展示

- 東翼ギャラリーでは、1700-1900年のさまざまな絵画を展示

参考資料

- 中野吉郎編(2004)『ナショナル・ギャラリー・コンパニオン・ガイド』