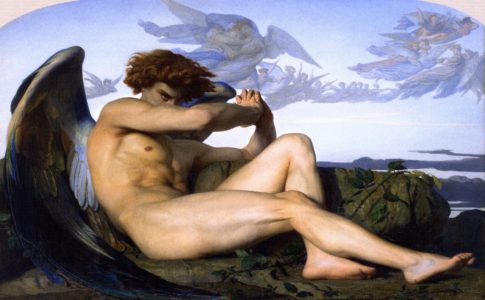

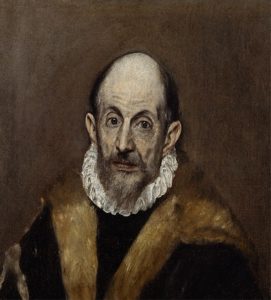

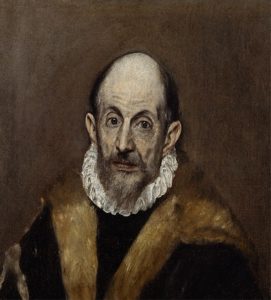

エル・グレコ『老人の肖像画』

(メトロポリタン美術館、ニューヨーク)

ときどき、なーんかエリマキトカゲみたいな襟の人の絵を見ますよねえ。

「さかえ屋公式サイト『なんばん往来ストーリー 』」より

さて、今回はこのふわふわした不思議な襟について見ていこう。

襞襟(ひだえり)とその時代

フランス・ハルス『男の肖像』

(東京富士美術館、東京)

襞襟は、16世紀にヨーロッパで流行した、貴族や富裕民のオシャレ。

これをつけているのが「立派な人」の証というわけだ。

取り外し可能で後付けするんだけど、だんだんとその大きさが増していき、いかに精緻に仕上げたかが重要になっていった。

そのとおり。

なので、この襞襟を、現実を写したかのように精緻に、そしてふわりと軽い優雅さで描けたかに画家の技量が現れるんだ。

フランス・ハルス『女の肖像』

(ボルチモア美術館、メリーランド)

さて、

16世紀はオランダの黄金時代。

カトリックのスペインから独立し、プロテスタントの商人たちによって裕福な市民社会が生まれていた。

オランダはキリストやマリア像を礼拝することを偶像崇拝として禁じていたプロテスタントの国であり、

また美術の担い手が市民階級であったことから、

市民にとって現実的で、分かりやすく、親しみやすい作品が求められました。

その結果、小型の風景画、風俗画、静物画が独立したジャンルとして発達し、ネーデルラント絵画の特徴となりました。

十七世紀のオランダ絵画の三大巨匠と言えば、レンブラント、フェルメール、フランス・ハルスです。

王侯貴族の大国で描かれるのはキリスト教やローマ・ギリシャ神話の絵画ばかり。

なので、そういう国々では国王や貴族ぐらいしか肖像画は見られない。

たとえば『日の沈まない国』と言われたスペインの国王、フェリペ2世など。

アントニス・モル『フェリペ2世』

(エル・エスコリアル修道院、サン・ロレンソ・デ・エル・エスコリアル)

一方、

富裕な市民が多かったオランダでは、着飾った個人や家族を描くことも多かったんだ。

というわけで、このあとはオランダの有名画家たちを見ていこう。

オランダ・バロックを代表する画家たち

フランス・ハルス

フランス・ハルス『庭園の夫婦』

(アムステルダム国立美術館、アムステルダム)

このフランス・ハルスさんの絵は何度も出てきていますねえ。

フランス・ハルスはさまざまな市民の肖像画を描いたことで有名だ。

この人の描く市民たちは、みんないきいきとした表情をしていて、見ているうちにほほえましくなってくる。

レンブラント

レンブラント・ファン・レイン『ニコラース・ルッツの肖像』

(フリッツ・コレクション、ニューヨーク)

『夜警』であまりにも有名なオランダ・バロックの大家であるレンブラントは、いくつもの肖像画も手掛けているんだ。

レンブラント・ファン・レイン『ヤコブ・ド・ヘイン三世の肖像画』

(ダリッジ・ピクチャー・ギャラリー、ダリッジ)

レンブラント・ファン・レイン 『襞襟を着けた女性の肖像』

(ヨハネ・パウロ2世美術館、ワルシャワ)

本作では、大きな襞襟と頭飾りをつけ、こちらに目を向ける若い女性の肖像が描かれている。

女性の面貌は丁寧に描写されており、

目や鼻のハイライトや、唇や頬の血色のよさが、

彼女の瑞しい魅力を引き立てている。

襞襟や頭飾りの描写は非常に細密である。

画面全体に用いられた筆致は平滑で、やや平板な印象すら与える。

『バロックの巨匠たち』

(2016)展覧会図録より

実物をじっくり見ると、

その襞襟1つの1つの軽やかな立体感を描く技巧に驚かされる。

展示会などで肖像画を見る機会があれば、襞襟に注目してみるのもおもしろいかもね。

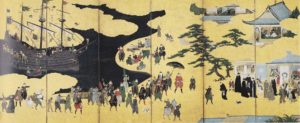

近世日本の襞襟たち

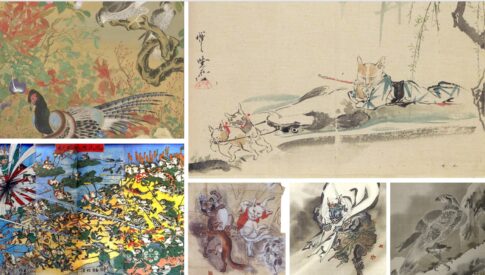

さて、16世紀はいわゆる大航海時代。ヨーロッパと日本との間にも交易が生まれ、「

南蛮人」と呼ばれた彼らの多くが日本へやってきた。

「南蛮往来」というわけだね。

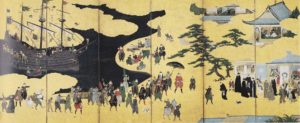

狩野内膳『南蛮屏風』(右隻)

(神戸市立博物館、神戸)

九州のキリシタン大名である大友宗麟・大村純忠・有馬晴信がローマへ派遣した

天正遣欧少年使節(てんしょうけんおうしょうねんしせつ)は、

当時のドイツの新聞に載っていたんだけど……

『日本島からのニュース』(天正遣欧少年使節)

(京都大学図書館、京都)

日本人でも、ヨーロッパへ行くときの正装は……ひだえりマンボウ。

ちなみにこのうちの1人、伊東マンショの肖像画はこちら。

ドメニコ・ティントレット『伊東マンショの肖像』

(トリヴルツィオ財団、ミラノ)

ひだえりマンボウ!

こりゃあ当時の人たちも、

「ヨーロッパの人の正装は、ひだえりマボ!」

と思ったはずまぼねえ。

そのせいで、長崎出島のオランダ商館の商館長(カピタン)が江戸の将軍へ挨拶に行くときは、

16世紀から100年以上経っても、このときの格好をさせられていたそうだ。

正装だからということでね。

オランダから派遣される新しいカピタンはいつも前任者に、

「なんでそんな100年以上前の服着てるの?」

と聞いていたらしい。

まとめ

- ”あのエリマキトカゲ”は襞襟。16世紀のヨーロッパでは、王侯貴族や裕福な市民層の間で流行した。

- 個人の肖像画が多く描かれたオランダ・バロックの絵画では、しばしば現れる。

- 南蛮貿易でやってきたヨーロッパの人々も当時は正装として身につけていた。

関連記事:風景画・肖像画・静物画

参考文献

- 早坂優子(2006)『鑑賞のための西洋美術史入門』(視覚デザイン研究所)

- 『バロックの巨匠たち』(2016)展覧会図録

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)