今回は、東ローマ帝国、すなわちビザンツ帝国の歴史について見ています。

前回までの記事はこちらをチェックしてくれ~

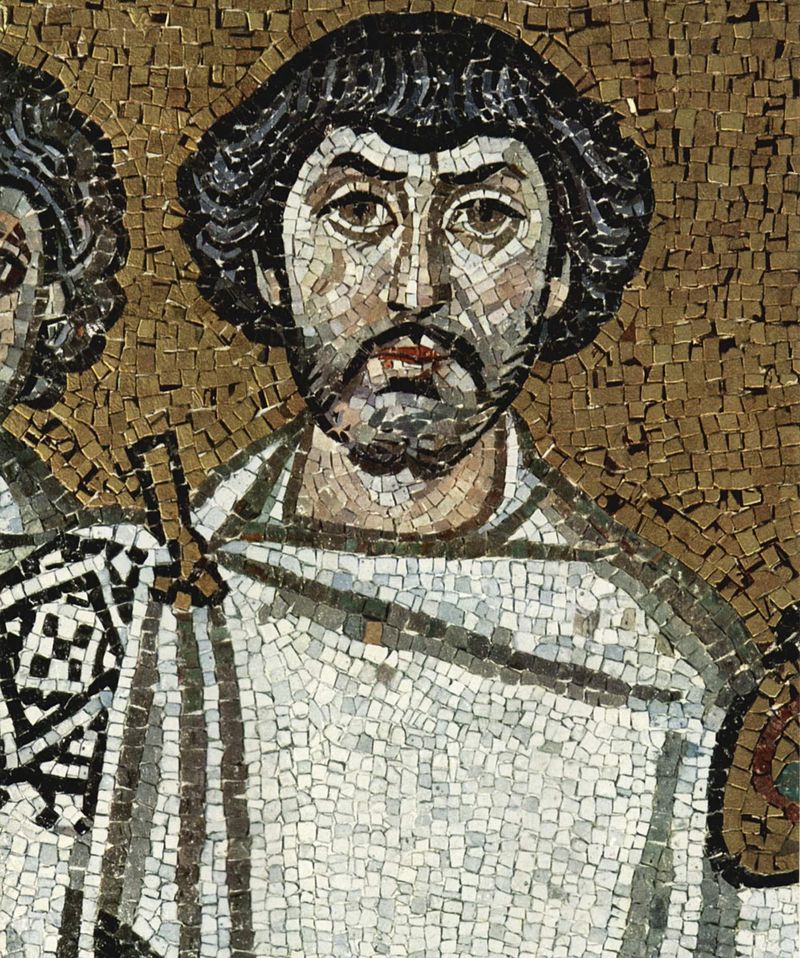

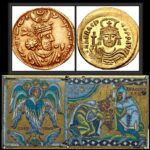

その名の由来となっている、ユスティニアヌス1世について見ていこう。

.jpg)

能力主義の「農夫の倅」

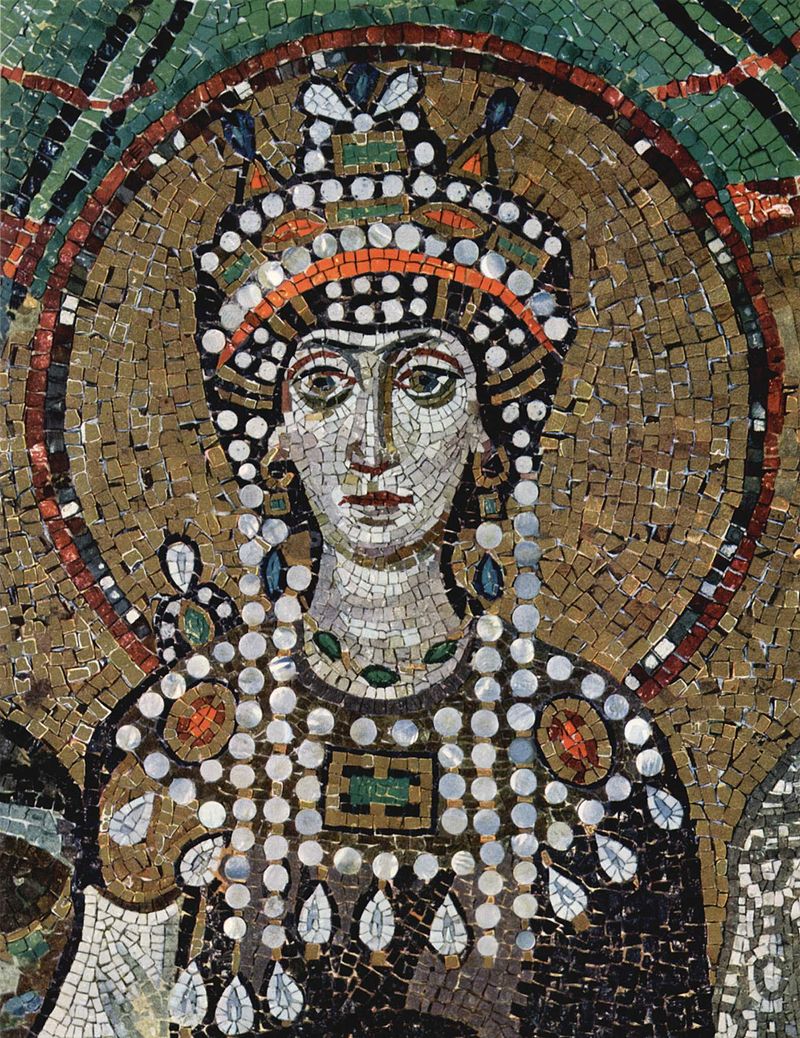

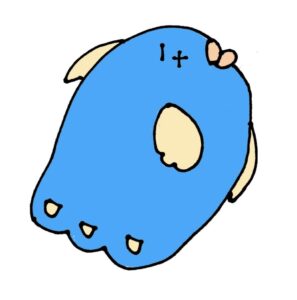

ユスティニアヌス1世のモザイク画

(サン・ヴィターレ聖堂、ラヴェンナ)

当時のビザンツ帝国の版図を押し広げ、ローマを含む広大な西ローマ帝国の領土を部分的に回復したんだ。

.jpg)

彼の皇妃となるテオドラもまた、貧しい踊り子の生まれだ。

そして、彼自身は、ローマ帝国再興を目指していく。

.jpg)

彼女(テオドラ)は、サーカスの熊使いの娘に生まれ、場末の芝居小屋の女優を生業としていた。

当時、そうした職業は、身持ちの悪い女の代表格のように見なされ、社会の偏見にさらされていたから、

そのような女性が皇帝の後継者(ユスティニアヌス)の心を射止め、将来の皇妃の座に昇ったときには、噂話で市中はもちきりになったことだろう。

もっとも、新郎のユスティニアヌスにしても、高貴な出自とは程遠く、

バルカン西部の農夫の倅であり、

近衛隊長に出世した叔父が思いがけず皇帝に選ばれたおかげで(ユスティニアヌス朝・初代皇帝)

後継者の地位を約束された成り上がり者だったのだが。

根津由喜夫(2011).図説ビザンツ帝国 河出書房新社 p.31.

※かっこ内は補足

ローマ法大全

帝国内に乱立していた古代ローマ以来の法律を整理・統合し、体系的にまとめる作業を、

トリボニアヌスに命じた。

こうして生まれるのが、『ローマ法大全』だ。

.jpg)

学説の整理(学説彙纂)、

教科書(法学提要)などから成り立っていた。

ローマ法大全はビザンツ帝国の司法の基盤となっただけでなく、

中世以降のヨーロッパ各国に大きな影響を与え、

なんと近代民法の源流としても位置づけられることにもなったんだ。

ちなみに、ビザンツ帝国で「ローマ法大全」が生まれることに関連して、こんな文章がある。

.jpg)

……(ユスティニアヌスは)法務官僚トリボニアヌスに命じて『ローマ法大全』を完成させた。

法典も宮廷の公用語も、ローマ人の言語ラテン語である。

彼は後世「ビザンツ皇帝」などと呼ばれるとは思いもしなかっただろう。

阪本浩(2011).ローマ帝国一五〇〇年史 新人物往来社 p.122.

威勢がいいわねえ、おらおら~。

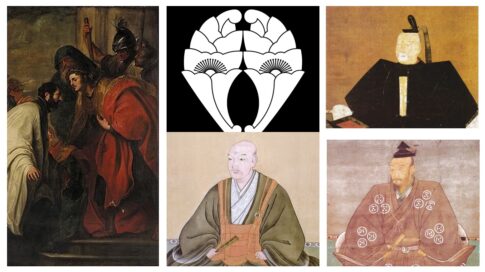

ニカの乱と皇妃テオドラ

.jpg)

「ニカ」はギリシャ語で「勝利」を意味する言葉で、

市民が「ニカ!」「ニカ!」と掛け声を挙げ、政権への不満を爆発させていた。

余談だけど、「ニカ」に関連して……。

「ニケ」はギリシャ神話の勝利の女神。「サモトラケのニケ」が有名だよね。

スポーツ用品メーカーの「ナイキ」も「ニケ」に由来する。

.jpg)

『サモトラケのニケ』(ルーヴル美術館、パリ)

ニケはギリシャ神話の勝利の女神

皇帝なんて、ぶっ潰すしますよ~おらおら~

だけど、そんなときに彼を奮い立たせたのが、皇妃・テオドラだった。

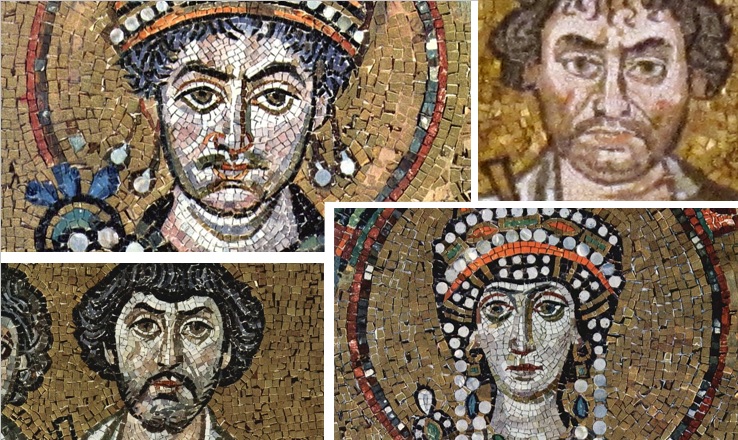

.jpg)

皇妃テオドラのモザイク画

(サン・ヴィターレ聖堂、ラヴェンナ)

……動揺したユスティニアヌスは帝位を捨てて都から逃亡しようと考えたが、

「皇帝の衣装は最も美しい死に装束です」

という皇妃の発言に勇気を奮い起こし、武力で叛徒を制圧して危機を脱した、というのである。

この言葉がなければ、その後の再征服事業の進展も、聖ソフィア聖堂の建立もなかっただろうから、

ここでテオドラが果たした役割は決定的だったと言えるだろう。

根津由喜夫(2011).図説ビザンツ帝国 河出書房新社 p.31.

マンボウちゃんならきっと、一目散にすたこらさっさマボ……。

テオドラの強い政治的役割を歴史に刻む契機となったんだ。

.jpg)

ハギアソフィアの再建

532年に、 前述したニカの乱の際、ハギアソフィア聖堂は焼失してしまうんだけど、

ユスティニアヌス帝によって、新しく設計され直し、537年に再建されることになる。

ちなみに、このときにユスティニアヌスが残したとされる名言が……

.jpg)

「ソロモンよ、余は汝に勝てり!」

.jpg)

ほんじゃ、その聖堂がどんなもんか、とくと拝見……

Wikipedia「アヤソフィア」(2022年10月15日確認)

これ、写真、間違ってませんか。

イスラームのモスクの写真に見えますが。

ハギアソフィアはモスクに転用されることになる。

4本のミナレット(塔)も、そのときに追加されたものなんだ。

.jpg)

.jpg)

いまはアジアの都市なわけですもんねえ。

ユスティニアヌス帝が「ソロモンに勝ったマボ!」と大喜びしていたときには、まさかそんなことになるとは思ってもなかったでしょうねえ。

「ローマ帝国」の復興

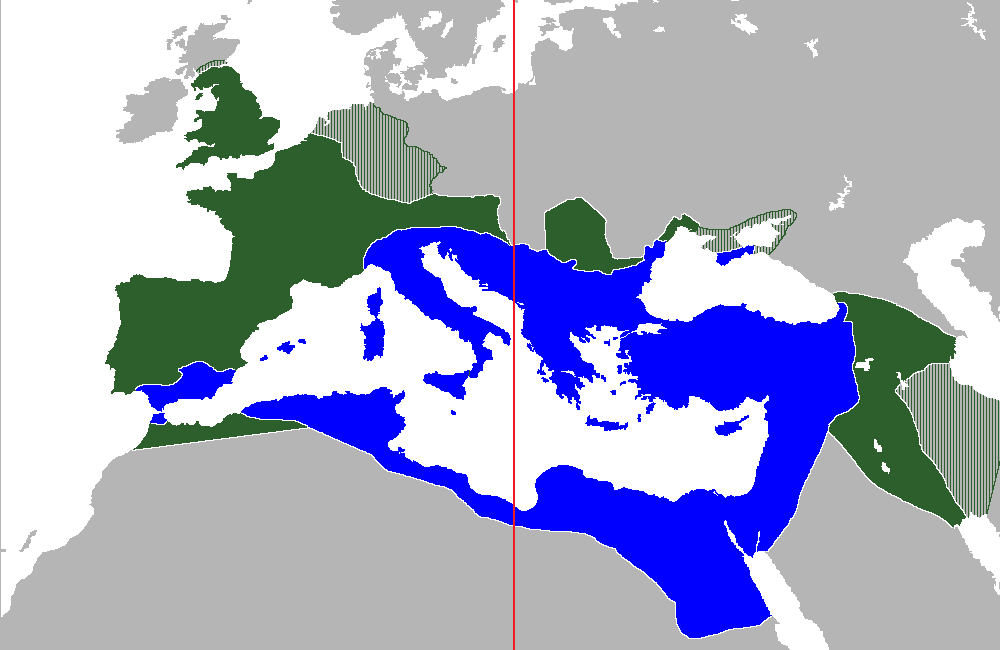

ユスティニアヌス帝は、西ローマも含めたローマ帝国の領土回復を目指し、戦を繰り返していく。

西ローマは、476年に滅亡したんだけど、その原因となったのがゲルマン人の大移動であり、西側の領域にはゲルマン諸国家が成立しており、ユスティニアヌス帝はその再征服を狙ったんだ。

征服活動の中心を担ったのは、ニケの乱の鎮圧でも活躍した将軍ベリサリウス、

宦官のナルセスだった。

.jpg)

将軍ベリサリウスのモザイク画

(サン・ヴィターレ聖堂、ラヴェンナ)

ユスティニアヌス帝は西側の旧ローマ帝国領の再征服へ取り組んでいく。

戦った王国は次のとおり。

.jpg)

※「 阪本:2011年、pp.123-124」を参照

- 北アフリカ:ヴァンダル王国(533年~534年)

ベリサリウスは、500隻の船団で北アフリカに上陸してヴァンダル王国を撃破し、北アフリカ再征服を実現。

- イタリア①:東ゴート王国(535年~540年)

ベリサリウスは、イタリア南部から北部へ侵攻。

シチリア、ナポリ、ローマと攻め、東ゴート王国の首都ラヴェンナを占領。

「永久平和条約」を破棄したササン朝ペルシアへ対応するため、ベリサリウスは東方へ呼び戻される。

すると、ベリサリウス不在の間、盛り返した東ゴート族はローマやナポリといった主要都市を奪還。

ベリサリウスがイタリア半島に戻っても状況は変えられず、ベリサリウスは更迭されることになるんだ。

.jpg)

彼により、今度こそ東ゴート王国は滅亡に追いやられる。

.jpg)

ナルセスのモザイク画

(サン・ヴィターレ聖堂、ラヴェンナ)

- イタリア②:東ゴート王国(541年~554年)

ナルセスは、北方からイタリア半島に侵入。

ラヴェンナを落としてローマへ向けて南下していき、東ゴート族の主力を撃破。

イタリア半島征服を達成する。

次の図を見ると、地中海一帯はビザンツ帝国が再征服したことがよくわかる。

.jpg)

Wikipedia「ユスティニアヌス1世」(2022年10月15日確認)

※ユスティニアヌス帝時代の東ローマ帝国(青色部分)。

青色と緑色部分はトラヤヌス時代のローマ帝国。

赤線は395年の東西ローマの分割線

それに、戦地そのものが荒廃することにもなるしね。

歴史を見ていると、最大領土を築いた後の国は、意外と衰退に向かうことも多いんだ。

.jpg)

こうしてユスティニアヌスの帝国再興の夢は実現した。

アフリカ、イタリア、南スペインが再びローマ領となり地中海帝国が復活したのである。

しかし代償は大きかった。

二〇年間の戦争で西方、特にイタリアの国土はすっかり荒廃してしまった。

せっかく回復した東帝国の国力も消耗してしまった。

六世紀後半には、バルカン半島にアヴァール人、ブルガール人、スラヴ人が侵入。

五六九年にはイタリアにランゴバルド族が侵入するが、

帝国にはこれに抵抗する余力さえ残っていなかったのである。

阪本浩(2011).ローマ帝国一五〇〇年史 新人物往来社 p.125.

「シリアよさらば、なんと素晴らしい国を敵に渡すことか!」

.jpg)

まとめ

- ユスティニアヌス帝のテーマは「ローマ帝国」の復興!

ローマ法大全の編纂や地中海帝国の復活に、その野望が見て取れる。

- ハギア・ソフィアの再建で「「ソロモンよ、余は汝に勝てり!」

- しかし、ユスティニアヌス帝以後、帝国は国力を失っていく。

参考資料

- 阪本浩(2011).ローマ帝国一五〇〇年史 新人物往来社.

- 根津由喜夫(2011).図説ビザンツ帝国 河出書房新社.

参考記事

気になる記事からチェックしてくれ~。

コメントを残す