今回は、戦国武将の……呼び名? はて。

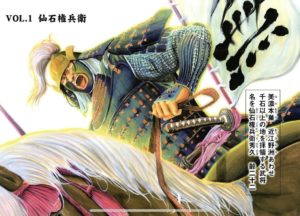

仙石権兵衛秀久

(『センゴク天正記』1巻より)

明智日向守光秀

(『センゴク一統記』1巻より)

仙石秀久を主人公に戦国時代を追っていくマンガ『センゴク』シリーズを見ながら、

戦国武将の呼び名を追ってみよう。

.jpg)

諱(いみな)と通称

.jpg)

すなわち、敬遠する名前、ということ。

人物の本名を呼ぶとその人物を呪ったり支配したりできると考えられたために、

親や主君以外の人間が本名で呼ぶのは無礼だとされた、とも言われている。

.jpg)

木下藤吉郎秀吉

(『センゴク』1巻より)

仮の名前ということで「仮名(けみょう)」ともいう。

例えば木下秀吉(のちの豊臣秀吉)は、

基本的には実名の「秀吉」では呼ばれず周りの人間からは

「藤吉郎」

という通称で呼ばれていた、というわけだ。

.jpg)

仮名である「権兵衛」で呼ばれていて、

「秀久」と呼ばれることは作中ではまずないんだ。

.jpg)

武家官位

織田上総介信長

(『センゴク』1巻より)

通称は「上総介」のところねえ、きっと。

なんて読むかはわかりませんが。

これにもちゃんと意味があるんだけど、わかるかな。

.jpg)

「上総介」は上総の国の役人、という意味だ。

本名を直接呼ぶ代わりに便利だったのが「武家官位」と呼ばれる役職だったんだ。

.jpg)

官途(かんと)と受領(ずりょう)

.jpg)

そして現地の最高責任者を「受領(ずりょう)」と呼んだんだ。

最上位の長官を「守(かみ)」、補佐の次官を「介(すけ)」と読んだ。

.jpg)

受領名は、国名を冠し、

「〇〇守」「〇〇介」といい、

官途は、中央管制の官職名で、

修理大夫(しゅりのだいぶ)とか治部大輔(じぶのたゆう)、掃部頭(かもんのかみ)などをいう。

あわせて官途受領名といっている。

官途は財務省などの政府の官庁の役人、

受領は都道府県知事みたいなものだ。

これらの官途や受領といった役人を、当時は朝廷が任命していた、というわけだね。

.jpg)

織田弾正忠信長

(『センゴク一統記』1巻より)

最初は「上総介」を名乗っていた信長も、

やがて「弾正忠」を称するようになる。

.jpg)

非公式な官名

内藤修理亮昌豊

(『センゴク天正記』3巻より)

柴田修理亮勝家

(『センゴク天正記』8巻より)

元々は天皇の御所を修理する役職にあたっていた。「すけ」は次官、ということだね。

.jpg)

どうして、別の人が同じ「修理亮」を名乗っているんですか。

.jpg)

では、武士たちの官途受領名は、すべてこのように朝廷からの許可を受けたものだったのだろうか。

実は、そうではなかったのである。

もちろん、大名クラスは朝廷からの任官を受けているが、それ以下の武士となると違っていた。

……大名たちの家臣は、大名から官途受領名を与えられていた。

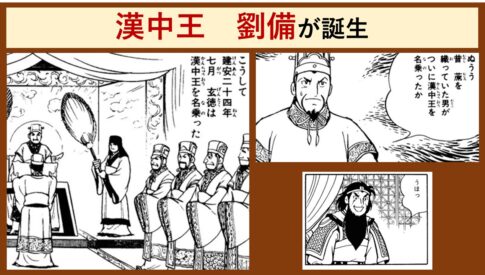

唐名

島津中務大輔家久

(『センゴク権兵衛』1巻より)

大輔(たいふ、だゆう)は、次官である「すけ」の中の序列の1つ。

「中務大輔」で、中務省の次官の1人、ぐらいの意味かな。

.jpg)

『センゴク権兵衛』9巻より

日本の律令制は中国の制度を下敷きにしている。

だから官職名も、中国に対応するものがあるんだ。

そこで、中国風に呼んだものを唐名といった。

「中務省」は中国では「中書省」だったんだ。

.jpg)

まとめ

- かつて本名は「諱」といわれ、直接呼ばれることはめったになかった。

- 武家官位の官途受領名は通称として利用された。

- 日本の役職が中国風の「唐名」で呼ばれることも。

参考文献

- 宮下英樹『センゴク』(講談社)

- 宮下英樹『センゴク天正記』(講談社)

- 宮下英樹『センゴク一統記』(講談社)

- 宮下英樹『センゴク権兵衛』(講談社)