今回は、とある有名な本を参考にするそうですが……。

.jpg)

秋田麻早子(2019)『絵を見る技術 名画の構造を読み解く』、 朝日出版社。https://amzn.asia/d/24Y1fmB

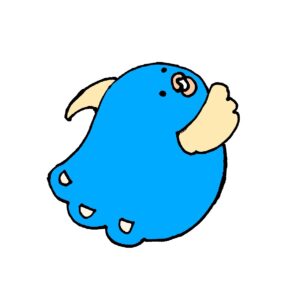

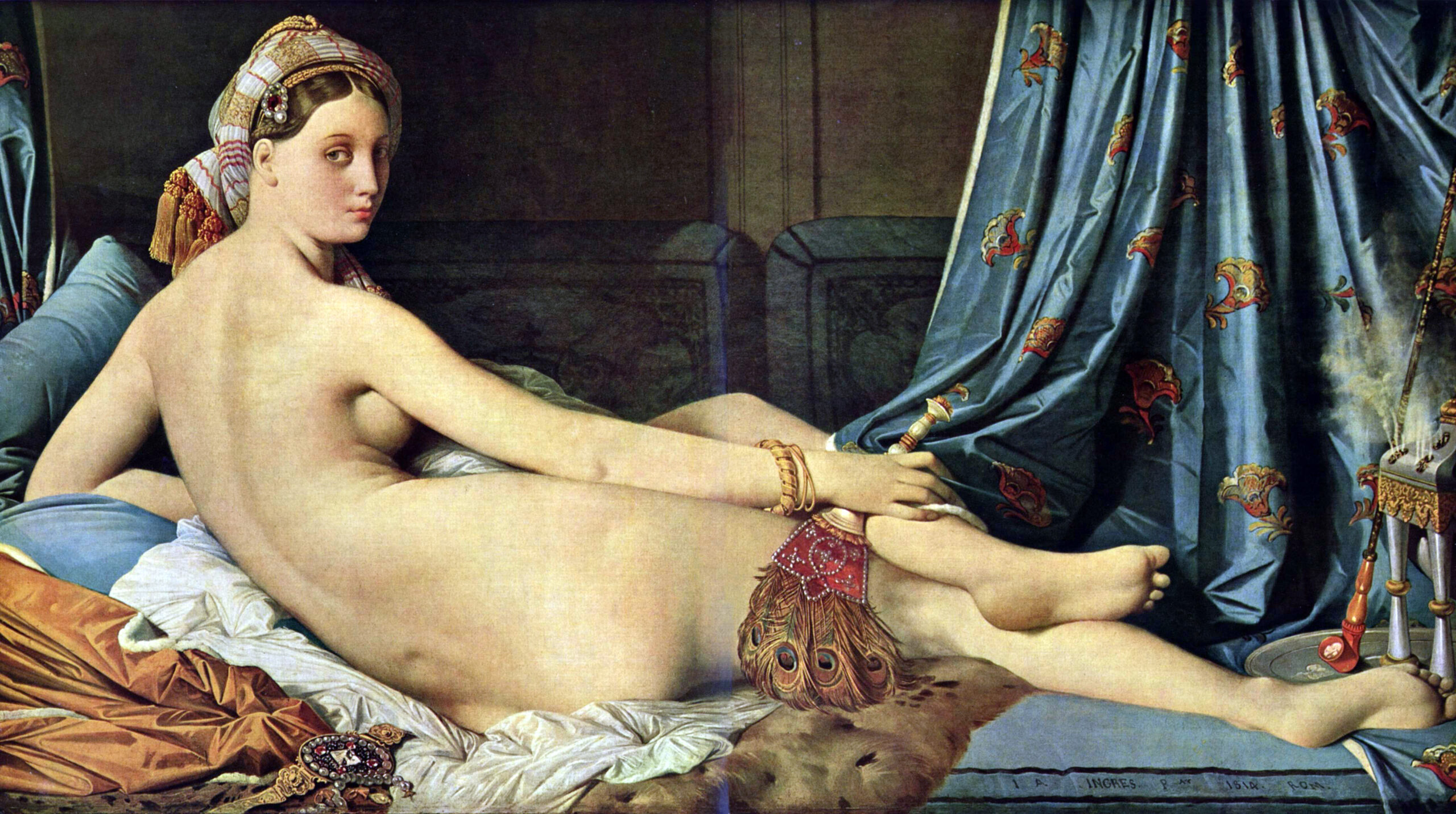

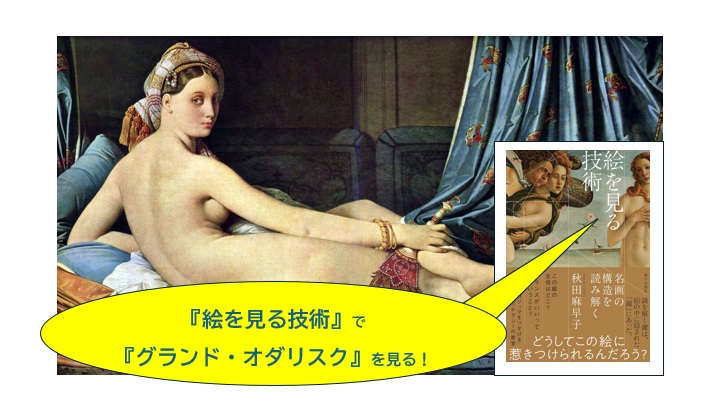

お供はドミニク・アングルの代表作、

『グランド・オダリスク』。

.jpg)

ドミニク・アングル『グランド・オダリスク(横たわるオダリスク)』

(ルーヴル美術館、パリ)

東洋趣味の小道具に囲まれた裸婦像。

観る者を惹きつける官能と謎が主題になっている。

.jpg)

この絵の見方が分かるようになるんですね、楽しみです!

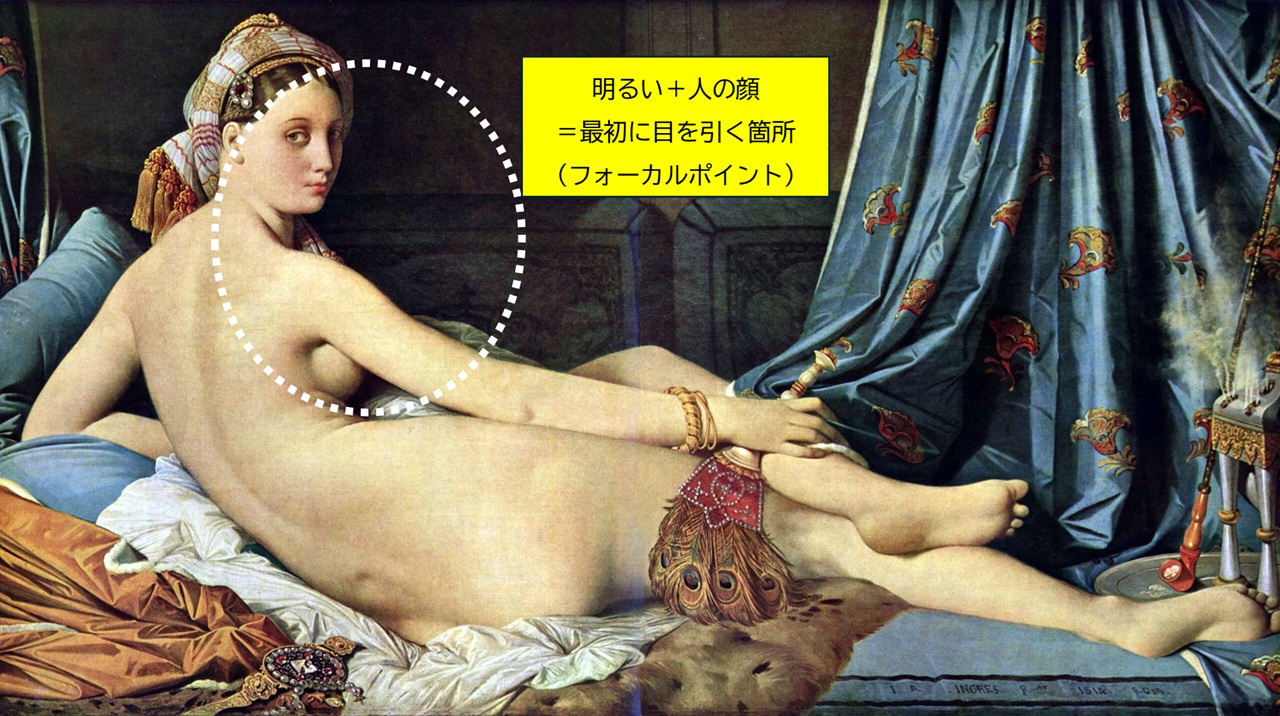

「フォーカルポイント」への着目

「フォーカルポイント」

への着目だ。

.jpg)

絵の中で最も目立つ場所を意味している。

その上で、名画は、見る人の目線が重要な箇所へと動くように誘導されるように計算されているんだ。

.jpg)

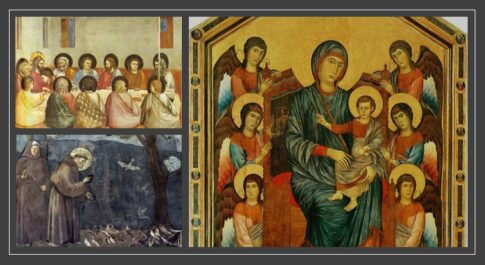

以下、秋田(2019)によると、名画は……

☑フォーカルポイントとは主役が目立つ仕掛け

主役は画面で目立つよう意図的に描かれる。

(例)キリストが登場する絵

⇒主役であるキリストが大きめ・明るめ

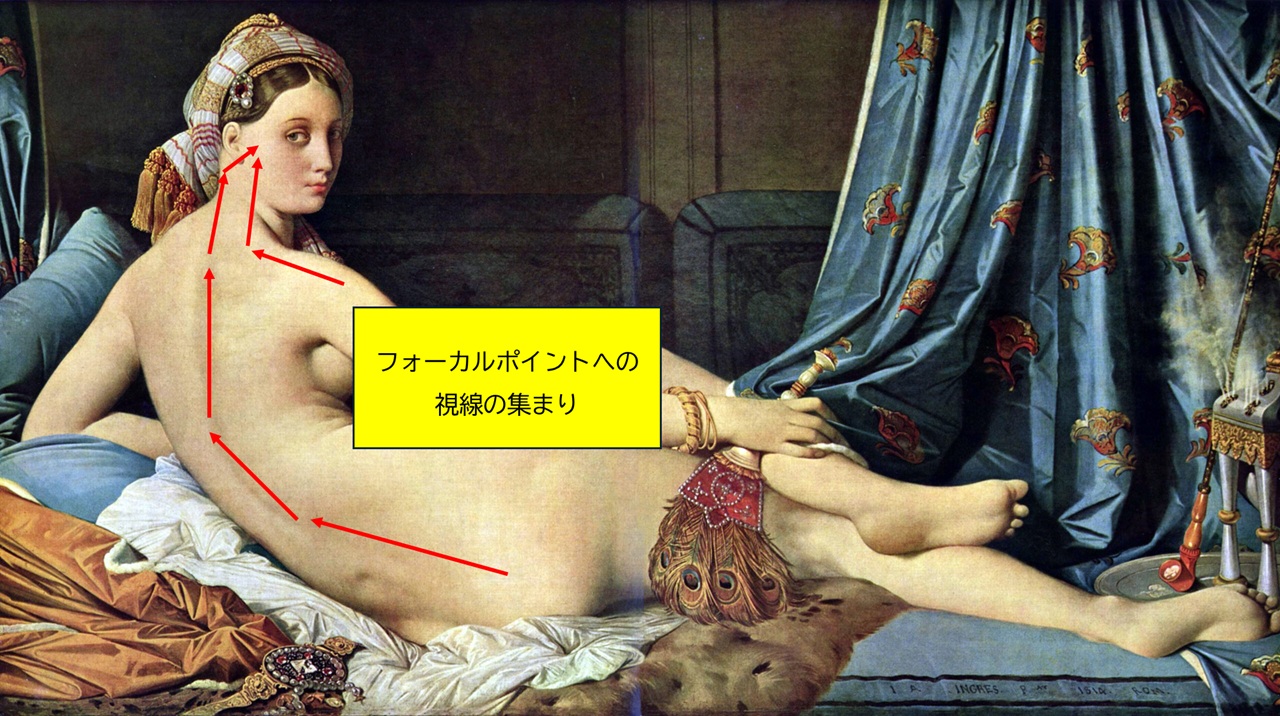

☑「集中と分散」のバランス

フォーカルポイントに視線を集中させるだけでなく、

そこから視線を画面の他の部分へ広げるよう分散させる

視覚的な動きで鑑賞体験に豊かさを生み出している。

ドミニク・アングルを『絵を見る技術』で見る

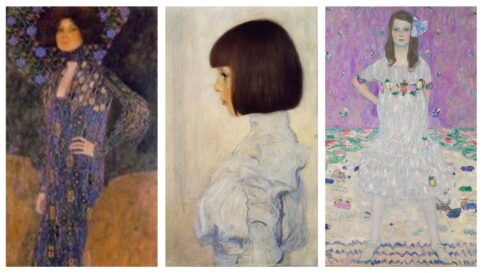

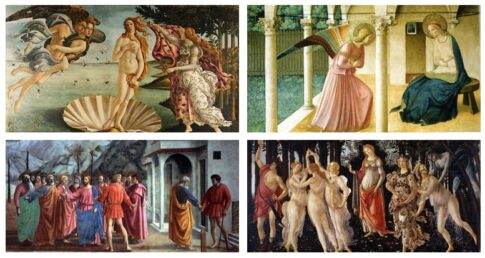

ドミニク・アングルとは

.jpg)

「新古典主義」

を代表する画家。

硬質で荘厳な絵を得意とした画家だ。

昔、記事にまとめたよ。

.jpg)

新古典主義が気になる人はこちらもチェックしてくれ~

ドミニク・アングル『シャルル7世の戴冠式でのジャンヌダルク』

(ルーヴル美術館、パリ)

ドミニク・アングル『玉座のナポレオン』

(軍事博物館、パリ)

ナポレオンなんかはどっしりとしていますねえ。

でも、端正なお顔です。

グランド・オダリスク

まずは、『グランド・オダリスク』から。

ちなみに、タイトルの「オダリスク」はトルコ宮廷の女性を意味する。

アングルが古典的な理想美にオリエンタリズムを加味した一枚だ。

.jpg)

ドミニク・アングル『グランド・オダリスク(横たわるオダリスク)』

(ルーヴル美術館、パリ)

暗い背景や青いカーテンとの明度差、

広い面積、

滑らかな曲線

とのギャップも相まって、最初に目が留まるようになっているね。

次に目が行くのは、振り向く顔。

背中のS字カーブにより、

右肩から腰、うなじ、顔へと視線が自然に導かれている

へと目線が導かれるようになっているね。

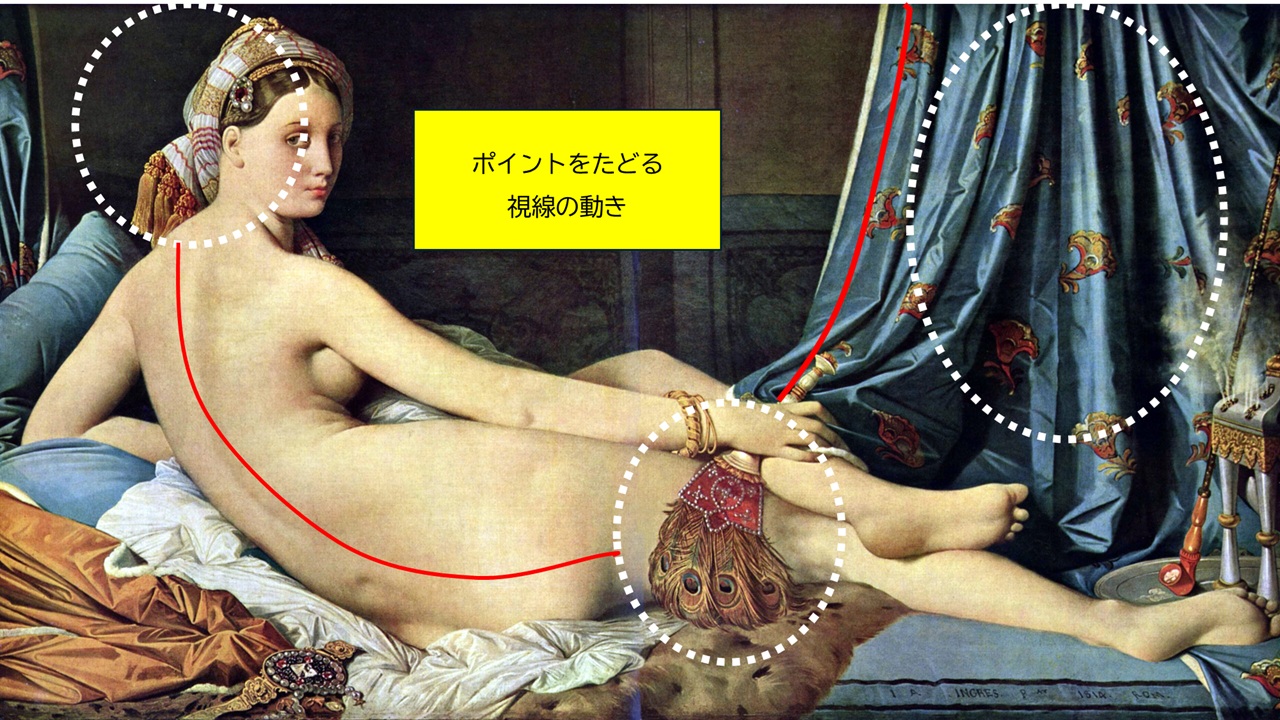

そして、

左上:頭のターバン

中央右下:羽根扇

右半分:カーテン

といったポイントを、振り子のように目線がたどるようになっているんだ。

.jpg)

.jpg)

まとめ

- フォーカルポイントを知れば鑑賞がもっと楽しく!

- 『グランド・オダリスク』は背中の白い曲線を起点に、顔や小道具へと視線を誘導する仕掛けあり

- 目を動かす体験として仕組まれた、観察の文法を体感しよう!

※この記事は、『絵を見る技術』を見ながら、筆者が絵画を鑑賞したものです。

『絵を見る技術』でこのような紹介がされているわけではなく、

あくまで筆者がこのように絵を見た、というものですので、ご承知おきください!

参考文献

秋田麻早子(2019)『絵を見る技術 名画の構造を読み解く』、 朝日出版社。

コメントを残す