おっ、今回は英語の記事マボか。

できるなら楽して英語を学びたいもんマボね~。

.jpg)

同時に「勉強の本質とは何か」を考えていくよ。

.jpg)

発達心理学の研究者の名著『英語独習法』

認知のしくみから学習法を見直そう

今井むつみ(2020)

『英語独習法』(岩波新書)

従来のハウツー本とは異なる英語学習へのアプローチが書かれている。

.jpg)

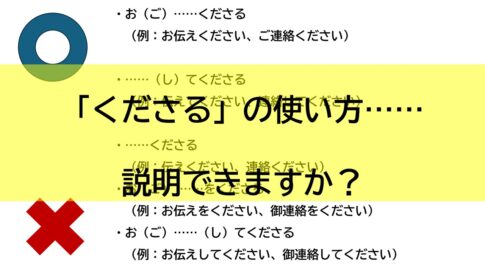

「わかりやすく教えれば、教えた内容が学び手の脳に移植されて定着する」

という考えは幻想であることは認知心理学の常識なのである。

初めて動画を見る人は、

「バスケットボールをしている男女のうち白チームが何回パスを回したか」

を数えてほしい。

.jpg)

そんな動画だったとは~!

「教える側がどんなにわかりやすく教える内容を提示しても、学習者と同じところを向いていなければ、記憶には残らない」

ということが指摘されている。

.jpg)

英語学習を始める第一歩は、

自分が必要な英語はどのようなレベルなのか

ーつまり英語学習で達成したい目標ー

を考え、

自分はその目標のためにどこまで時間と労力を使う覚悟があるかを考えることだろう。

どの情報に注意するかはスキーマが決める

.jpg)

スキーマというのは認知心理学の鍵概念で、一言でいえば、ある事柄についての枠組みとなる知識である。

(中略)

外界で起こっている出来事や言語情報は、すべてスキーマのフィルターを通して知覚される。

私たちは、スキーマによって、

現在自分が置かれている状況で何が大事かを判断し、

情報を取捨選択するのである。

虹の色って、何色かな?

.jpg)

.jpg)

では、なぜ人によって「見え方」は違ったんだろう。

それは、我々が備えている感覚や常識や知識が異なるからだ。

このように、外界の出来事を認識するときのフィルターをスキーマと呼んでいるわけだ。

.jpg)

では、英語話者の持つスキーマをどうやって作っていけばいいのかは、次の記事で。

.jpg)

まとめ

- 「わかりやすく教えれば、教えた内容が学び手の脳に移植されて定着する」という考えは幻想

- 教える側がどんなにわかりやすく教える内容を提示しても、学習者と同じところを向いていなければ、記憶には残らない

- 勉強のためには「①達成したい目標の設定 ②英語話者のスキーマの習得」が必要

関連記事

参考資料

- 今井むつみ(2020)『英語独習法』(岩波新書)