今回のシリーズ記事では、

「帝国」や「皇帝」

について見ていきますよ~。

前回までの記事は、こちらをチェックしてくれ~。

そして「帝国」「皇帝」の言葉の由来

について見ていくよ。

.jpg)

目次

「帝国」と「王国」との違いは?

帝国/王国

一方、「帝国」は数多くの「王国」を束ねていることがよくある。

.jpg)

ミュンヘン・レジデンツ

この絢爛豪華な王宮に見られるようにヴィッテルスバッハ家はヨーロッパの名門として強勢を誇ったが、

長らく神聖ローマ帝国を構成するいち国家であったんだ。

.jpg)

その名残は現在にまで続いているよ。

ドイツ連邦共和国は、ドイツという国を構成する各州(連邦)がかなり大きな権限を持っている。

バイエルン州もその1つ、というわけだ。

.jpg)

ついでに公国/共和国

「公国」とか「共和国」とか聞いたことあるマボけど、

その辺も教えてくれ~

帝国の中に複数の王国があったように、さらにその下、複数の公国がある、というわけだ。

また、共和国は、皇帝や王様といった世襲の君主が存在せず、国民が選んだ代表(議会や大統領)によって政治が行われる国だね。

.jpg)

そこで、疑似的な君主として存在するのが「大統領」。

.jpg)

.jpg)

大統領は国の代表としての側面が強く、実質的に政治を取り仕切るのは首相

という国もある。

.jpg)

神聖でもなく、ローマ的でもなく、そもそも帝国ですらない

双頭の鷲

(シェーンブルン宮殿、ウィーン)

それをよく表しているのが末期の神聖ローマ帝国を指す、このフレーズだ。

.jpg)

ところで、「神聖ローマ」といういかにも大仰な形容詞を頭に被るこの帝国は、

かつては現在のドイツ、オーストリア、イタリア、チェコ、スイス、オランダ、ベルギー等々を版図とするまさしく帝国であった。

少なくとも、法的領土だけを見れば、かつての古代ローマ帝国を髣髴(ほうふつ)とさせるものがあった。

だからこそ「神聖ローマ帝国」だったのだろう。

しかし〈余命保つぞ摩訶不思議!〉と酒場の酔っ払いに例証される十八世紀後半にもなると帝国領土は縮に縮み、

かろうじてドイツ、オーストリア、チェコ等々を領有するに過ぎなかった。

それも内実はまったくの四分五裂で帝国の体をなさず、完璧な死に体であった。

この頃の帝国は

「神聖でもなく、ローマ的でもなく、そもそも帝国ですらない」

と十八世紀の啓蒙思想家ヴォルテールに揶揄されても仕方がない体たらくであった。

菊池良生(2003)

『神聖ローマ帝国』

(講談社現代新書)

事実、アウステルリッツの三帝会戦でナポレオンに敗れた神聖ローマ皇帝・フランツ二世は、

「神聖ローマ帝国」という形骸化した古い帝国の皇帝位を放棄し、

神聖ローマ帝国は幕を閉じることになる。

.jpg)

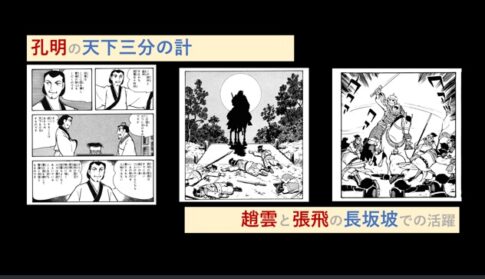

「帝国」「皇帝」の語源

「帝国:エンパイア」「皇帝:エンペラー」

パンテオン

(ローマ)

「国の隅々まで命令できる権利」として「インペリウム」という言葉があった。

このインペリウム(=命令権)を持つローマ軍の総司令官は、その語に由来する称号として「インペラトール」と呼ばれた。

ラテン語のインペリウムが変化したのが、英語の「エンパイア」だね。

.jpg)

こっちは、英語の「エンペラー」の語源だね。

だけど、ドイツでは、違う言葉に由来する。

.jpg)

「皇帝:カエサル」

ドイツ語で「皇帝」は「カイザー(Kaiser)」だ。

.jpg)

カイザーまんぼうマボよ、おらおら~

歴代のローマ皇帝の多くが、名乗りに「カエサル」を入れているぐらいだからね。

.jpg)

ローマ皇帝 ディオクレティアヌス

(ミュンヘン・レジデンツ、ミュンヘン)

「最後の軍人皇帝」

といわれるローマ帝国のディオクレティアヌス帝。

.jpg)

インペラトールはこれまで見てきたとおり、皇帝の名乗りの1つだったね。

そして「カエサル」もまた、ローマ帝国内の君主号となったんだ。

.jpg)

「カエサルのものはカエサルに」

というフレーズが出てくるけど、

このときの「カエサル」もユリウス・カエサルを指しているのではなく、

「皇帝」を指している。

.jpg)

まとめ

- 複数の「王国」を「帝国」が束ねることもあるが、王国もまた帝国内で大きな権力を握っている。

- 複数の王国を抱えているだけに、帝国の実力が落ちると、求心力が落ちるのも早い

- 「エンパイア」「エンペラー」はローマ帝国の「インペリウム」「インペラトール」に由来する。

参考文献

- 菊池良生(2003)『神聖ローマ帝国』 (講談社現代新書)