今回は、「千体千手観音」で名高い京都・三十三間堂の記事の続きです。

前回の記事では、ずらりと並ぶ観音像の前で圧倒されたマボねえ。

【三十三間堂①】千手観音1001体!│慶派・院派・円派が生んだ仏像の森へ

前回までの記事はこちらをチェックしてくれ~

.jpg)

「二十八部衆(にじゅうはちぶしゅう)」こそ、

観音さまを守り支える精鋭チーム。

今日はその二十八部衆を紹介していくよ。

.jpg)

二十八部衆とは?

.jpg)

古代インドに起源をもつ神々で千手観音に従って仏教と、その信者を守るとされます。

二十八部衆の尊名や像形は、経説により違いはありますが、当院の諸仏は一具として揃っている希な作例です。

いずれも檜材の寄木造り、玉眼を用いた彩色像で、それぞれが迫真的な表情や姿態を見せる鎌倉彫刻の傑作です。

出所:蓮華王院 三十三間堂「二十八部衆像」(2025年11月4日確認)

.jpg)

①如来

②菩薩

③明王

④天

という4つの種類に分かれるけど、

二十八部衆は④天に属する。

天と呼ばれる仏像たちは、仏教におけるボディガード集団。

インド神話を中心とした神々が仏教に取り込まれ、天部になったんだ。

.jpg)

こちらの記事をチェックするマボよ~

二十八部衆の紹介

ちなみに、2018年7月、学術的調査に基づき、この二十八部衆像及び風神・雷神像について、配置変更と尊名(呼び名)の一部見直しが行われた。

過去の本に載っている尊名とは異なる場合もあるから注意してね。

.jpg)

金剛力士

出所:蓮華王院 三十三間堂「二十八部衆像」(2025年11月4日確認)

寺院に立つ金剛力士と同一視されることもあり、

那羅延天堅固に由来する金剛力士像が作られることもあるんだ。

もう一体の「密跡金剛(みっしゃくこんごう)」とペアになって仁王像をなしていることも多い。

.jpg)

出所:蓮華王院 三十三間堂「二十八部衆像」(2025年11月4日確認)

四天王

四天王としては持国天・広目天・増長天・多聞天という呼び名が有名なんだけど、三十三間堂では別名の尊名で呼ばれている。

.jpg)

- 東:提頭頼吒王(だいずらたおう)=持国天

- 西:毘楼博叉(びるばくしゃ)=広目天

- 南:毘楼勒叉(びるろくしゃ)=増長天

- 北:毘沙門天(びしゃもんてん)=多聞天

出所:蓮華王院 三十三間堂「二十八部衆像」(2025年11月4日確認)

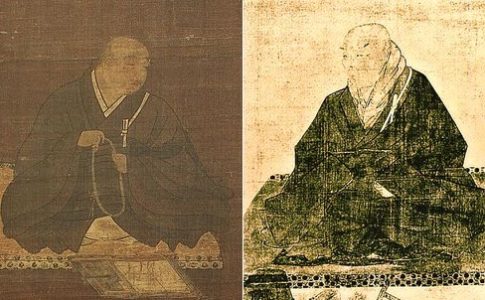

インド神話のヒーロー

ヒンドゥー教では、

インドラは戦いの神として多くの物語に登場するし、

創造神ブラフマーはヴィシュヌ神やシヴァ神と共に三大神に数えられる。

しかし、仏教では、護法神として取り扱われているんだ。

.jpg)

- 帝釈天王(たいしゃくてんおう)

- 大梵天王(だいぼんてんおう)

出所:蓮華王院 三十三間堂「二十八部衆像」(2025年11月4日確認)

龍王と金毘羅

このナーガが、東アジア・東南アジアへ仏教・インド文化が伝わる過程で、

「蛇→大蛇→龍・水神」

と要素が変容していった。

結果、日本においても、「龍王(りゅうおう)」という訳語・表現が使われるようになったんだ。

.jpg)

- 難陀龍王(なんだりゅうおう)

- 娑伽羅龍王(さがらりゅうおう)

出所:蓮華王院 三十三間堂「二十八部衆像」(2025年11月4日確認)

かっちょいいじゃないのよ~。

元々はガンジス川のワニの神「クンピーラ」に由来するんだけど、

水の神として、日本においては海上安全や豊漁とも結びつきが強いね。

.jpg)

- 金毘羅(こんぴら)

出所:蓮華王院 三十三間堂「二十八部衆像」(2025年11月4日確認)

そのまんま鳥

出所:蓮華王院 三十三間堂「二十八部衆像」(2025年11月4日確認)

そのまんまの鳥が出たマボ!

これまではなんだかんだ、蛇に由来する、ぐらいだったのにい。

インド神話の鳥の王であるガルダに由来するんだ。

ちなみに、不動明王の背中では炎が燃えているのが定番だけれど、

この背後の炎は、迦楼羅が羽を広げた姿に似ていることから「迦楼羅焰」(かるらえん)」と呼ばれるんだ。

.jpg)

戦いの神

戦いの神ということもあって、ここでは引き締まった表情と緊張感で表現されている。

興福寺の優しい表情の阿修羅が有名だけれども、

多くの阿修羅像はこのような厳しい顔をしているんだ。

.jpg)

出所:蓮華王院 三十三間堂「二十八部衆像」(2025年11月4日確認)

観音さま千体だけでも圧巻なのに、さらにこんな頼もしい仲間たちが守ってたとは!

観音さまの足元の二十八部衆もじっくり眺めてみれば、きっとお気に入りの「推し護法神」が見つかるはずだ!

.jpg)

まとめ

コメントを残す