今回は和歌山県の串本町を回遊しています。

なんでも、有名な日本画が見られるお寺があるんだとか。

毎度毎度、こういうお寺の名前って、読めないわねえ。

今回は、江戸時代を代表する画家の2人と、無量寺について紹介するよ

.jpg)

目次

円山応挙ってだれですか

江戸時代を代表する写生画家

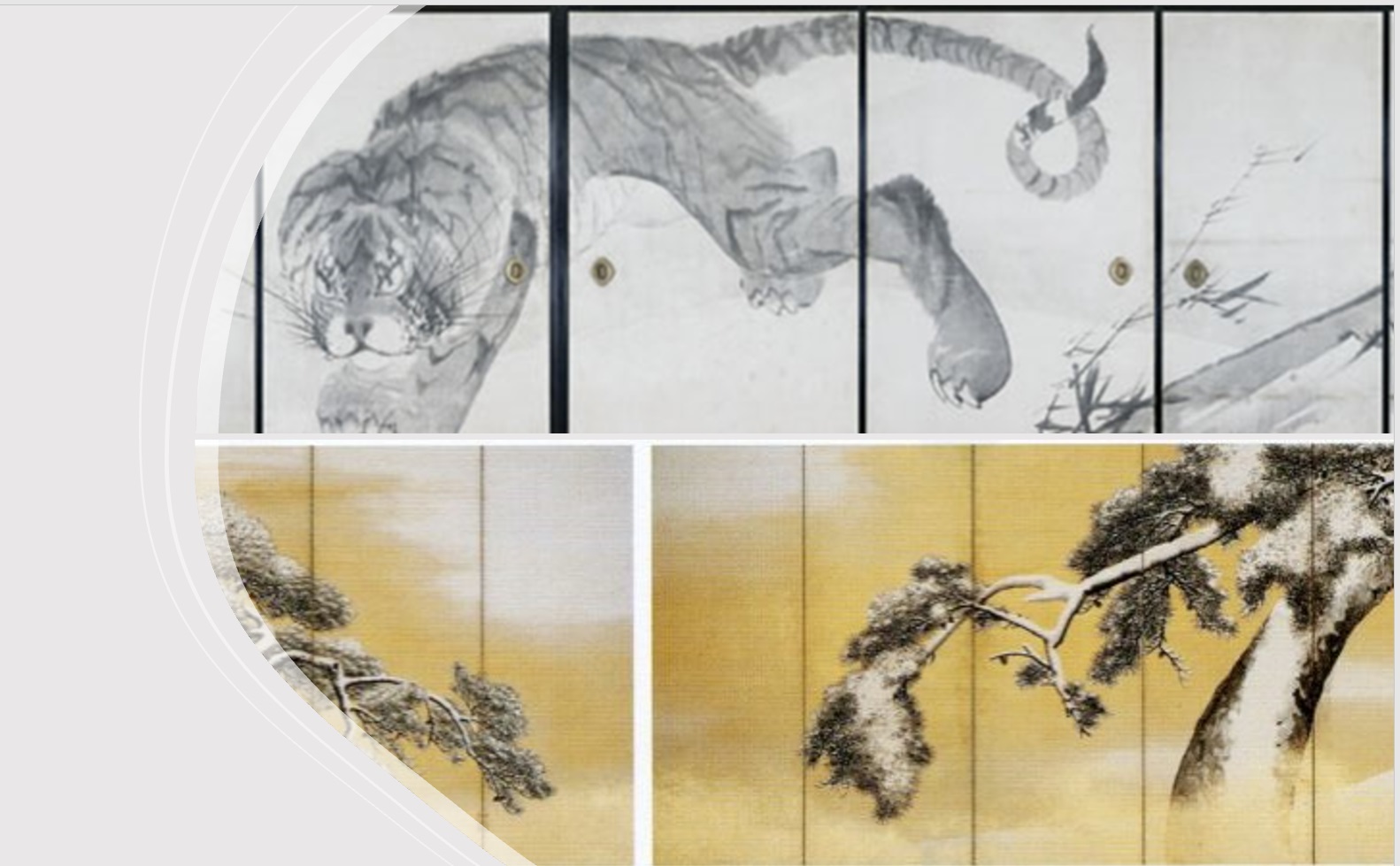

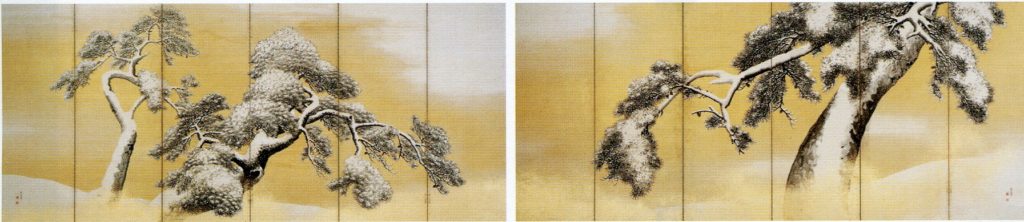

円山応挙『雪松図屏風』

(三井記念美術館、東京)

.jpg)

.jpg)

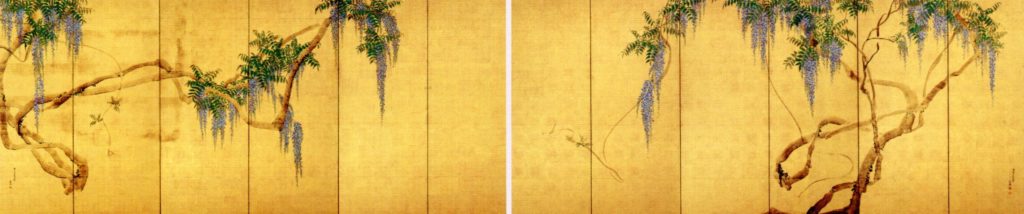

円山応挙『藤花図屏風』

(根津美術館、東京)

狩野派・土佐派といった伝統的な流派に加え、新たな画家たちが台頭した時代だ。

そんななか、清の画家である沈南蘋(しん・なんぴん)の写実的な画風の影響を受けたのが、円山応挙だった。

.jpg)

この『藤花図屏風』を見ると、藤の花は色彩のかきこみがよくわかるけど、一方で木の枝はさらっと描かれているよね。

こういう対比が、写生的な部分をより際立たせているんだ。

.jpg)

おどろおどろしい描写も……

円山応挙『七難七福図巻』

(相国寺、京都)

.jpg)

円山応挙の影響を受けた人々

呉春

呉春『白梅図屏風』

(阪急文化財団逸翁美術館、大阪)

呉春もまた、円山応挙の影響を受けた画家の一人であり、彼の作風を継承した。

応挙の画系を円山派、呉春の画系を四条派と呼んだことから、2つあわせて円山四条派と呼ばれるようになる。

.jpg)

長沢芦雪

.jpg)

.jpg)

「奇想の画家っていったいなに?」「長沢芦雪のことを知りたい!」という人はこちらをチェックしてくれ~

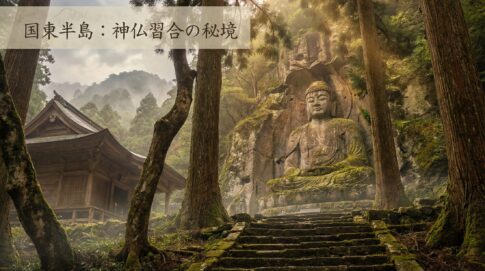

無量寺の概要とアクセス

串本駅には特急電車のくろしおが停まるから、公共交通機関で訪問しやすい。

ちなみに新大阪から串本までは特急で3時間30分。

まっすぐ向かうのではなく、途中の観光名所に立ち寄りながら、無量寺を目指すのがいいかもね。

.jpg)

車で向かうときは、かなり細い路地裏を通ることになるから、要注意。

.jpg)

行き違いなんてとてもできませんよ、はて~

.jpg)

当館は本土最南端の地、串本無量寺の境内に在ります。

「寺に伝わる宝物を大切にする」という単純素朴な発想から、

地域の人々の全面的協力により日本で一番小さい美術館として誕生しました。

昭和36年11月の開館であります。

現代では珍しい精神共同体的所産であり美術館建設のケースとしては異例に属します。

設計に当っては特に既存の寺院建築との融和に苦心がありました。

鉄筋コンクリート造平家建高床式2棟(建築面積363平方メートル)で展示室は5室にわかれ、応挙・芦雪を主とする近世絵画を展示していますが、

最近若い人たちの来館が目立って多くなり、

水墨画と現代の若者たちがどうつながっているのか興味あるところです。

「串本応挙芦雪館について」より

宝物館は見たことありますが。

長沢芦雪『虎図襖』

(無量寺・串本応挙芦雪館、和歌山)

.jpg)

.jpg)

まとめ

- 和歌山県・串本町の無量寺は、円山応挙と長沢芦雪の絵画で有名!

- 円山応挙は江戸時代を代表する写実絵画

- 長沢芦雪は「奇想の画家」の1人とも知られる独特の画風

基本情報

〒649-3503 和歌山県東牟婁郡串本町串本833

参考文献

- 美術検定実行委員会編(2008)『西洋・日本美術史の基本』(美術出版社)

- 美術検定実行委員会編(2016)『続 西洋・日本美術史の基本』(美術出版社)

- 山口晃(2012)『ヘンな日本美術史』(祥伝社)

- 山下裕二、高岸輝監修(2014)『日本美術史』(美術出版社)