今回取り上げるのは……

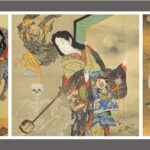

『地獄太夫図』(個人蔵)

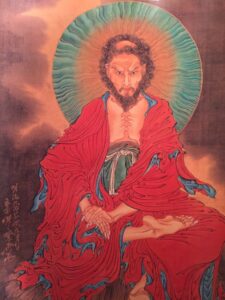

『釈迦如来図』

(ギメ東洋美術館、パリ)

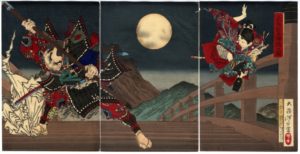

『墨合戦図』

(福富太郎コレクション資料室)

河鍋暁斎(かわなべ きょうさい)

の作品だ。

.jpg)

同じ人の作品でしたか!

.jpg)

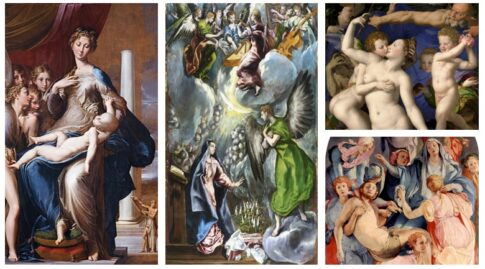

奇想の系譜の「画鬼」

「ぎょうさい」と読まずに「きょうさい」と読むのは、以前の名乗りが「狂斎」だったから。

狩野派の流れにある伝統的な日本画家の系譜も持ちながら、浮世絵を始めとしたさまざまな画法を手掛ける天才で、自分のことを「画鬼」と読んでいた。

.jpg)

「奇想の画家」「奇想の系譜」

と呼ばれることがある。以前、記事でも触れたね。

.jpg)

河鍋暁斎と奇想の系譜に関する記事はこちらをチェックしてくれ~

.jpg)

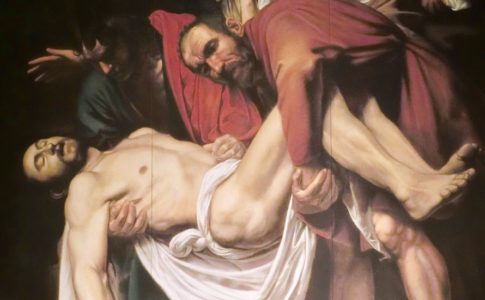

〔『ジャパン・ウィークリー・メール』に寄せた追悼文の一部から〕

(暁斎は)忍耐強く自然を観察し、また個人の作で価値あるものをことごとく敬虔な態度で模写した人であったが、

その作品はつねに独創性と天稟の才が横溢していた…

彼はその独立不羈(ふき)の性格と

何でも描ける多才な技術により、

免状ばかりで精神を伝えぬ一流派の束縛を長く免れることができた…

彼は自ら構成した活気あふれる絵画の世界を一絵師として孤独に生き、

古き巨匠の偉大なる魂を友としたが、

今やその例と相接しているのである。

サントリー美術館(2019)

『河鍋暁斎 その手に描けぬものなし』

巨匠たちから絵画を学んでいたというわけマボねえ。

天才だからこそ、ちゃあんと勉強していた、というわけマボかあ。

狩野派絵師としての古典

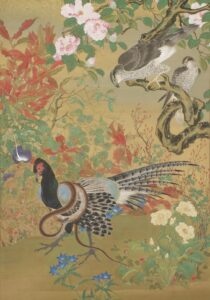

代表作『花鳥図』は、極彩色の美しさと構図の妙が際立つ一作だ。

.jpg)

『花鳥図』

(東京国立博物館)

でも「日本画!」って感じが漂うマボねえ。

雉に絡む蛇のしなやかな動きが

対照的で印象深い。

「雉・蛇・鷹」という組合せには何らかの寓意があるのでは、とも指摘されている。

また、伝統的な仏画や水墨画も暁斎は手掛けたんだよ。

.jpg)

『風神雷神図』(部分)

(ボストン美術館)

『小禽を捕える鷲』

(メトロポリタン美術館、ニューヨーク)

『柿に烏図』

(三菱一号館美術館,)

古典と動物からの着想╿

猫又と鯉

『鳥獣戯画 猫又と狸』

(河鍋暁斎記念美術館、埼玉)

マンボウちゃんも仲間にいれてくれ~踊るわよ~そらそら!

.jpg)

……しかし暁斎の鳥獣戯画は、妖しき世界をかもし出している。

実際、赤いチャンチャンコを着た猫は、尻尾が2つに分かれた妖怪「猫又」であり、

狸も頭に木の葉を載せ、今まさに変化するところ。

(中略)

日々写生に勤しんだという暁斎の驚くべき記憶力と再現力があって生み出された、

魅力溢れる鳥獣戯画だ。

湯原公浩編(2008)

『別冊太陽 河鍋暁斎 奇想の天才絵師』

(平凡社)

.jpg)

『蛙の学校』

(ゴールドマン・コレクション)

『鯰の舟に乗る猫』

(ゴールドマン・コレクション)

単に「人間っぽく描け!」って言われても困るマボけど、

こんなイメージで動物を描いちゃうっていうのも、天才のゆえんかしらねえ。

鮮やかな浮世絵の世界と時事ネタ

『名鏡倭魂 新板』(めいきょう やまとだましい)

(ゴールドマン・コレクション)

幕末から明治の代になり、ヨーロッパが確立した主権国家体制の世界へ日本も入り込む。

だからこそ、自国のアイデンティティとして「大和魂」が持てはされた時代でもあった。

ここでは、馬にまたがる西洋人やステッキを持つ洋装の鶏など、異国的な妖怪たちが大和魂の鏡に退散する様子が描かれている。

.jpg)

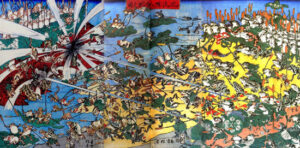

『風流蛙大合戦之図』

(河鍋暁斎記念美術館)

特に、時事ネタなんかにはしばしば蛙が登場する。

.jpg)

本図は暁斎が、蛙合戦に見立てて描いた幕府の長州征伐だといわれる。

それは、右翼の大砲の車輪や陣幕には紀州徳川家の裏紋・六葉葵が、

相手方の陣幕には毛利家の紋・沢瀉(おもだか)が描かれていることからわかる。

湯原公浩編(2008)

『別冊太陽 河鍋暁斎 奇想の天才絵師』

(平凡社)

.jpg)

まとめ

- 伝統的な狩野派の流れを汲みながら、水墨画・仏画・浮世絵となんでも描けた「画鬼」が暁斎!

- 時事ネタや体制批判など当時の世相を表すときは浮世絵や擬人画などを用いた。

参考資料

- 及川茂監修(2017)『これぞ暁斎!展』

-

湯原公浩編(2008)『別冊太陽 河鍋暁斎 奇想の天才絵師』(平凡社)

-

サントリー美術館(2019)『河鍋暁斎 その手に描けぬものなし』

コメントを残す