今回は、「日本の仏像の特徴」の記事の続きです。

前回までの記事はこちらをチェックしてくれ~

.jpg)

弘仁・貞観文化

まず読めません。

それぞれ、元号から採っているんだ。

西暦では9世紀に該当するよ。

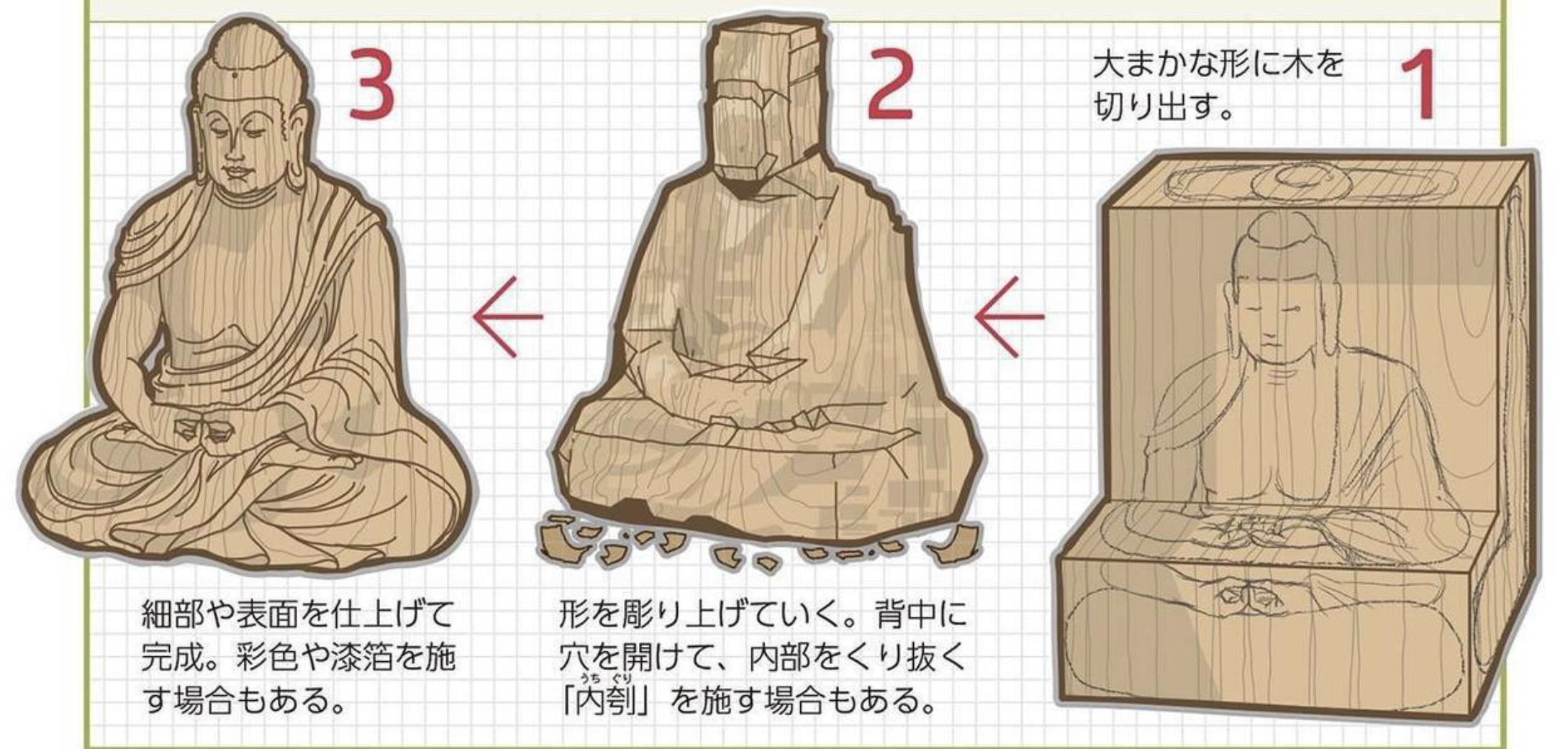

この時代には、「一木造」という様式が見られるようになる。

.jpg)

一木造 平安時代前期には空海がもたらした密教(真言宗)の影響が強まり、木の霊的な生命力を仏像に宿らせることを目的に、一木造がさかんになる。

出所: 薬師寺(2016)、pp.176-177。

一木造では、一本の木から仏像を彫り出していくことになるよ。

.jpg)

そりゃあ、大きな木も必要になりそうですねえ。

そんな大きな木に彫りこんでいくなら、高価な木に失敗も許されないとなって、大変そうです、ひょええ……。

仏の衣のひだを、太いものと細いものとで交互に表しているんだ。

代表的な仏像としては、室生寺のものが見られる。

.jpg)

十一面観音菩薩立像

(室生寺)

釈迦如来坐像

(室生寺)出所: 室生寺「寳物殿」『御仏と寳物』

http://www.murouji.or.jp/treasure/houmotsuden/

(2025年1月2日確認)。

国風文化

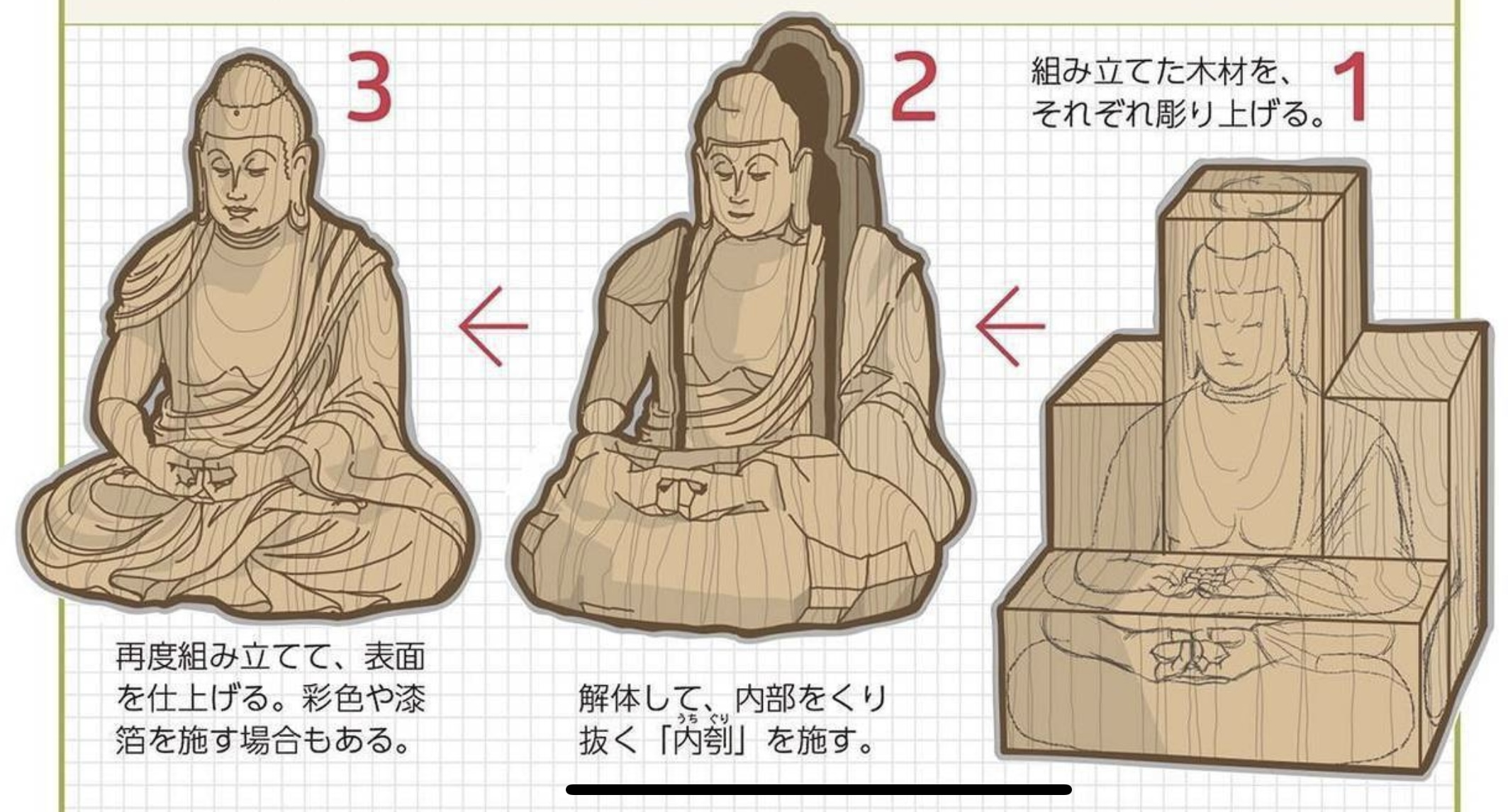

この時代には、定朝という仏師が完成させた「寄木造」と呼ばれる手法による仏像が盛んになっていくんだ。

.jpg)

寄木造

出所: 薬師寺(2016)、p.177。

そうすると、どんないいことがあるかな?

.jpg)

大きい木じゃなくてもいいから、材料をそろえやすい、とかですかねえ。

そうなると、複数の仏師が、同時に作業を進めることも可能だ。

ほかにも、こんなメリットが考えられるよ。

.jpg)

| 項目 | 寄木造のメリット |

|---|---|

| 制作の自由度 | 部品ごとに彫刻できるため、複雑で精密なデザインが可能になる。 |

| 材料の効率性 | 小さな木片を組み合わせて作るため、大木を必要とせず木材の利用効率が高い。 |

| 軽量化 | 中を空洞にすることで、全体を軽く仕上げられる。 |

| 分解・修復の 容易さ |

部品ごとに分解可能なため、修理や改修がしやすい。 |

| 乾燥や割れへの対応 | 木材の収縮や割れに対応しやすく、完成後の形状維持性が高い。 |

| 制作時間の短縮 | 分業が可能で、大型の像でも比較的短時間で完成できる。 |

| 仕上がりの品質 | 各部位を別々に彫刻し高精度で仕上げられるため、全体の完成度が高まる。 |

| 規模の拡大 | 大型の像を制作する際に、一木造のように巨大な木材を必要とせず、スケールを容易に拡大できる。 |

.jpg)

阿弥陀如来坐像

(平等院)その構造技法は日本独自の寄木造りの完成した姿です。

それは定朝様式として「仏の本様」、すなわち仏像彫刻の理想として、その美しさをたたえられました。出所: 世界遺産 平等院「彫刻・工芸」

https://www.byodoin.or.jp/learn/sculpture/

(2025年1月2日確認)。

鎌倉時代

この時代に活躍するのが、慶派(けいは)と呼ばれる仏師の集団だ。

定朝の子孫である彼らは、職人集団として、力強く巨大な仏像を作り上げていったんだ。

.jpg)

「金剛力士像」

(東大寺)

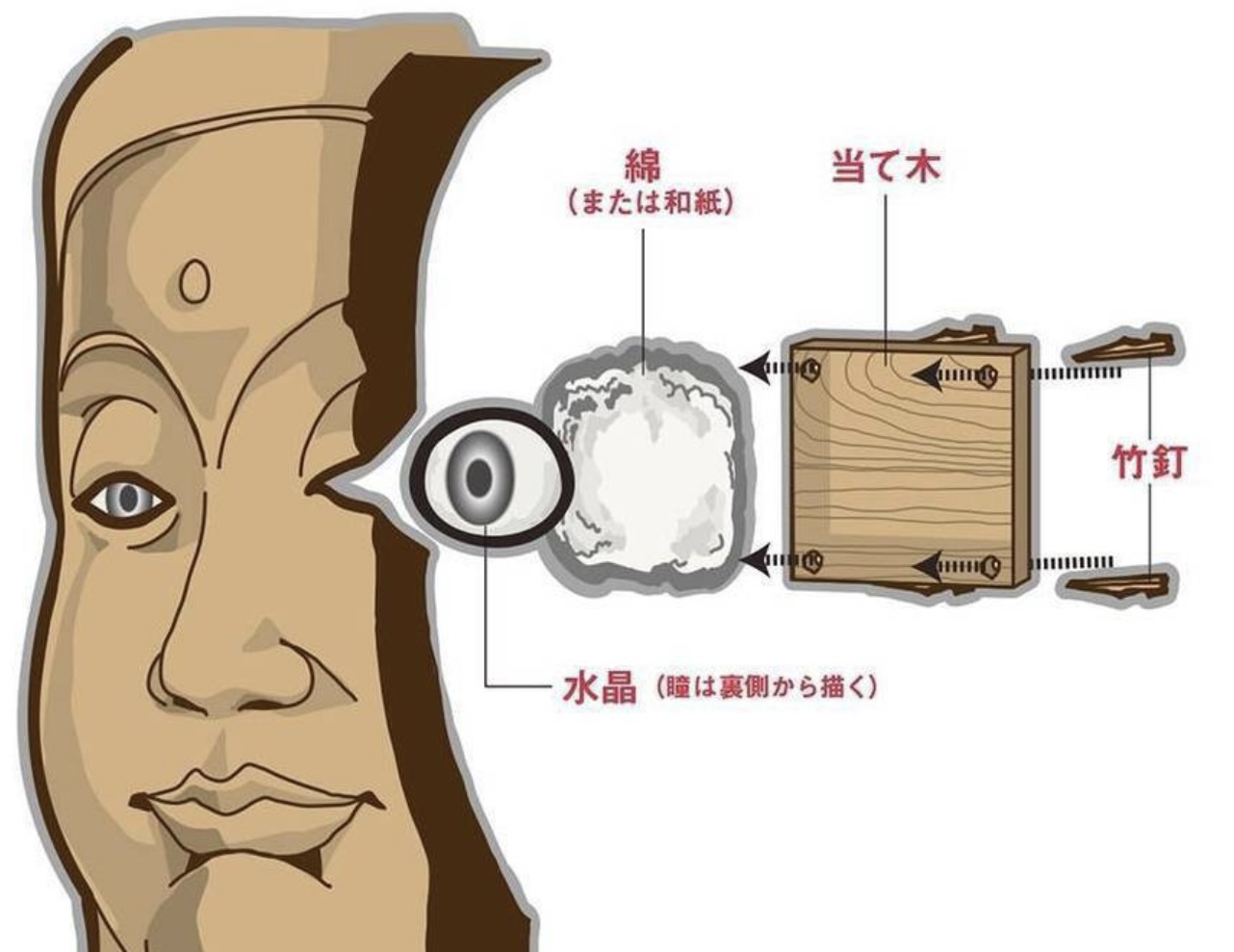

眼の部分に水晶を入れ込むことで、瞳の表現にリアルさが増すことになったんだ。

.jpg)

玉眼

出所: 薬師寺(2016)、p.176。

.jpg)

阿弥陀如来坐像

(長岳寺)……堂々とした量感、美しく写実的な表現は藤原時代にあって次の鎌倉時代作風の先駆けと言え、運慶・快慶などの慶派に大きな影響を与えました。

玉眼を用いた仏像としては日本最古のものです。出所: 長岳寺「阿弥陀三尊」

https://www.chogakuji.or.jp/bunkazai/butuzou/amida.html

(2025年1月2日確認)。

これなら、仏像を見るのがもっと楽しくなりそうですねえ、はてはて~♪

まとめ

- 弘仁・貞観文化(平安時代前期)

一木造:一本の木から彫り出す技法。木の霊的生命力を表現。

翻波式:衣文表現で太いひだと細いひだを交互に表現。 - 国風文化(平安時代後期)

寄木造:複数の木材を組み合わせて制作。

利点:軽量化、修復の容易さ、精密な表現、制作効率の向上。

代表作:平等院の阿弥陀如来坐像。 - 鎌倉時代

慶派の活躍:力強く巨大な仏像を制作。

玉眼技法:瞳に水晶を用いてリアルさを増加。

代表作:東大寺の金剛力士像、長岳寺の阿弥陀三尊像(玉眼の最古例)。

参考文献

- 薬師寺君子(2016)『写真・図解 日本の仏像 この一冊ですべてがわかる!』西東社。

コメントを残す