今回は……。

三十三間堂

出所:蓮華王院 三十三間堂「境内」(2025年11月4日確認)

長さは約120メートル。

新幹線の1両が25mだから、

このお堂は新幹線約5両分に匹敵するんだ。

そしてその中には……。

.jpg)

出所:蓮華王院 三十三間堂「トップページ」(2025年11月4日確認)

こりゃまた、たくさんの仏様マボねえ、はてはて。

.jpg)

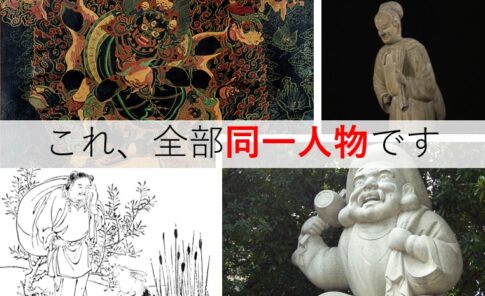

目次

三十三間堂の概要

三十三間堂ってどんなところ?

お寺の正式名称は蓮華王院(れんげおういん)。

元は、平安時代末期の後白河上皇が、自身の離宮内に創建した仏堂なんだ。

.jpg)

藤原為信『天子摂関御影』「後白河院」

(皇居三の丸尚蔵館、東京)

なんでこんなに千手観音が?

やりすぎなんじゃないでしょうか。

仏教に関して、貴族の間では、

「なんでも多ければ多いほどいい」

という考えが広がっていたんだ。

.jpg)

三十三間堂に入り、1000体の千手観音を目のあたりにする体験は、ほかでは得られない。

すべての像をひと目で見渡すのは難しく、あたかも仏像がはてしなく並んでいるような心地がする。こうした特異な空間は、平安から鎌倉時代にかけて広まった信仰の形から生まれた。

当時の皇族や貴族は、多数の仏像を造ることが多くの功徳(くどく)・善行を積むことになると信じていた。この考えを「多数作善(たすうさぜん)」という。

そして功徳を積めば積むほど、極楽浄土に往生できると信じて、仏像の造立や寺の建立に力を注いだ。小学館(2022)『蓮華王院三十三間堂』、小学館、p.27。

三十三間堂と通し矢

各藩の支援の下、弓術家がこぞって技量を示し合い、一昼夜での通し矢数の「天下一」を競うことになった。

.jpg)

あれは60mぐらいの距離で矢を射るもので、現代の弓道で「遠的」と呼ばれる競技だから、

江戸時代のものとは全く違う。

平田弘史の漫画『弓道士魂』を読むと、

藩を挙げての当時の壮絶な争いの様子が表れているので、興味があればぜひ読んでみてね。

.jpg)

平田弘史(2015)『弓道士魂~完全版~ Kindle版』、グループ・ゼロ。

1001の観音

慶派・院派・円派の分担

出所:蓮華王院 三十三間堂「千体千手観音立像」(2025年11月4日確認)

しかし、1249年、建長の大火で焼失してしまう。

その後、1266年に本堂のみが再建され、「三十三間堂」と称されて現在に至る。

1001体の仏像についても、上記の火災で燃えてしまい、

平安時代の創建時の像は124体が残った一方、

鎌倉時代の再建時には新たに876体が作られることになったんだ。

ちなみに、他に室町時代に追加された像が1体だけいるよ。

.jpg)

.jpg)

千手観音坐像

出所:蓮華王院 三十三間堂「千体千手観音坐像」(2025年11月4日確認)

像高は3メートルを超えており、台座や光背を含めると高さは7メートルにも及ぶ。

手掛けたのは鎌倉時代中期の、湛慶(運慶の子)で、82歳のときに完成させたと言われる。

ちなみに、この坐像と千体の仏像とで本尊という構成。

.jpg)

半眼に開いた目が、典雅な表情を生んでいる。

抑揚を抑えた体躯と、全42臂(ひ)の腕のバランスも申し分ない。

湛慶は、父・運慶から受け継いだ写実に洗練を加え、穏やかな仏を造る。

頭上の豪華な天蓋(てんがい)、

観音三十三応現身の小像があしらわれた光背、

九重の蓮華座もすべて当初のまま。光背に表された観音が変化した33の姿は、如来や天部像など多彩だ。

33にこだわる創建寺の姿勢を貫き、荘厳具に至るまで手間を惜しまない。

再興像でも手を抜かない、真面目な仕事ぶりが光る。

小学館(2022)『蓮華王院三十三間堂』、小学館、p.27。

京都駅からも近そうですし、京都に行くときはぜひ訪問してみます。

まとめ

- 三十三間堂は、平安末期の創建以来、鎌倉時代の再建を経て、120メートルの堂内に1001体の千手観音が立ち並ぶ。

- 慶派・院派・円派それぞれに特徴を持つ仏像が立ち並ぶ。

参考資料

- 小学館(2022)『蓮華王院三十三間堂』、小学館。

コメントを残す