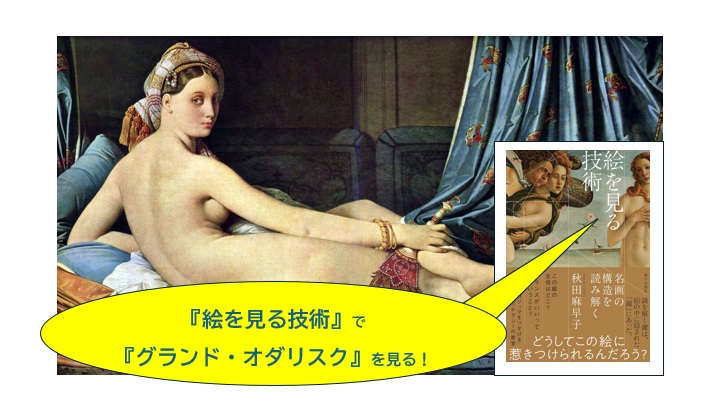

今回は、『絵を見る技術』の記事の続きです。

『絵を見る技術』で「オダリスク」を見よう│「フォーカルポイント」への着目

前回までの記事はこちらをチェックしてくれ~

.jpg)

秋田麻早子(2019)『絵を見る技術 名画の構造を読み解く』、 朝日出版社。https://amzn.asia/d/24Y1fmB

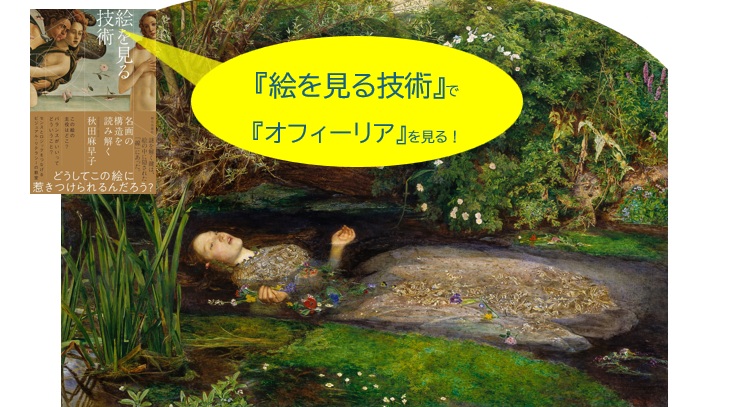

ジョン・エヴァレット・ミレイの『オフィーリア』

を見ていこう!

.jpg)

ジョン・エヴァレット・ミレイ『オフィーリア』

(テート・ブリテン美術館、ロンドン)

シェイクスピアの戯曲『ハムレット』の登場人物。

彼女がデンマークの川に溺れてしまう直前のはかなさが描かれた美しい絵画なんだ。

.jpg)

この絵の見方が分かるようになるんですね、楽しみです!

シーソーでバランスをとる

「バランス」。

.jpg)

でも、『オフィーリア』って、ぱっと見ると左右非対称ですよね。

それなのに、沈みそうで沈まずに浮いているような……。

.jpg)

それに、オフィーリアの下半身のドレスで一番目を引くのは、

ドレスの一番端の植物が集まっている部分。

量感としてはあまり重くないはず。

.jpg)

でも、絵のフォーカルポイント(焦点)になるのは、オフィーリアの顔ですよね。

.jpg)

特に明るく照らされている顔はフォーカルポイントになるんですよねえ。

それなのに、絵全体が左側に傾いて見えないのはなぜマボか?

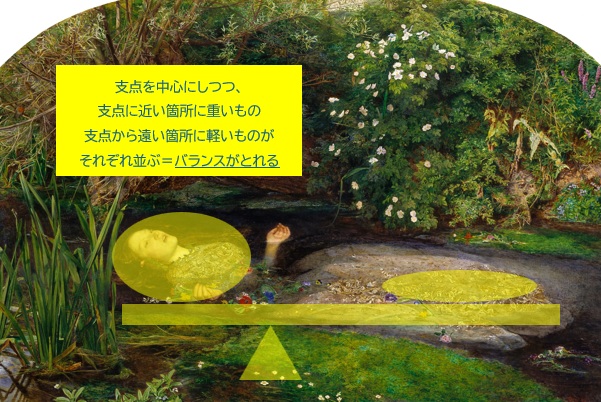

それは、右のドレスと左のオフィーリアの顔をシーソーで考えると、うまくバランスが取れる箇所に位置しているからなんだ。

.jpg)

そう考えると、顔の比重が重たくても、これが支点に近ければ、

うまくバランスをとることができるんだ。

.jpg)

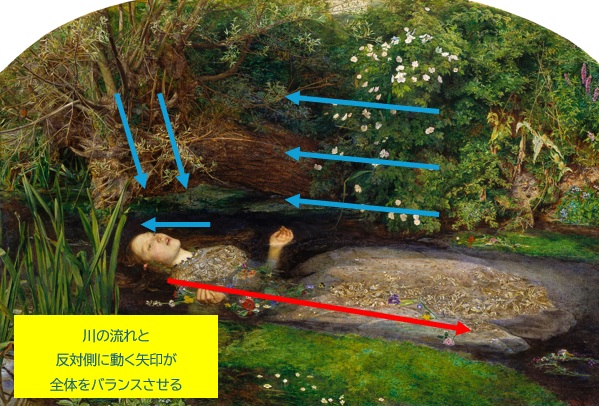

川の流れとの循環

画面左を縦に伸びる草が塞いだり、

左上が茶色く草木でおおわれていたりと、

鑑賞者の視線が左側に逃げるのは塞がれている。

一方、右下側を塞ぐものはないから、川が右に流れているのは自然と感じられる。

.jpg)

右上の植物の花は左を向いており、

川の流れに逆らいながらオフィーリアの顔に戻ってくるようになっている。

これが、絵全体をバランスさせているんだ。

オフィーリアの顔自体もあごが浮いて左側に引っ張られるような力が働いている。

.jpg)

線の組み合わせがこんなに効いてたとは。

草木も視線のガイド役になっていたんですねえ。

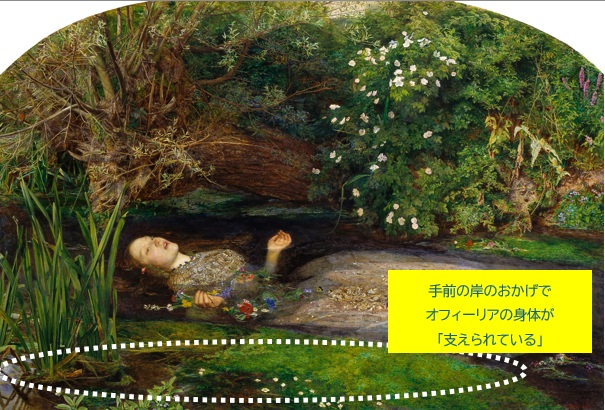

手前がなくなると……

だけど、周りの草木が役に立っているという話をしてきた。

これについては、周りの部分を取っ払ってしまうと、もっとよく分かるんだ。

.jpg)

手前の岸がオフィーリアを支えていた、ということが分かる。

.jpg)

なんだかこのシーンを盗み見しているような気持になる効果もあるよね。

こんな風に、「絵の一部分がなくなったらどうなるんだろう?」を考えて絵を見るのも楽しいよ!

.jpg)

まとめ

- 左右非対称でも成立:支点と左右の重みづけの釣り合いが重要

- 視線を自然に誘導するような導線の仕掛けがある

- 奥行きの構造が空間的に安定を支えている。

※この記事は、『絵を見る技術』を見ながら、筆者が絵画を鑑賞したものです。

『絵を見る技術』でこのような紹介がされているわけではなく、

あくまで筆者がこのように絵を見た、というものですので、ご承知おきください!

参考文献

秋田麻早子(2019)『絵を見る技術 名画の構造を読み解く』、 朝日出版社。

コメントを残す